Sismabonus: esempio di calcolo per un edificio esistente in muratura interno ad un aggregato

Problematiche riscontrate nella modellazione sismica di un edificio reale complesso e nell’applicazione delle Linee Guida per la classificazione del rischio sismico

Figura 1 - Ubicazione dell’edificio in esame (evidenziato in rosso) all’interno dell’aggregato edilizio.

L’oggetto analizzato fa parte di un progetto di risanamento conservativo con adeguamento sismico di un fabbricato interno ad un aggregato edilizio complesso sito nel centro storico di Udine. L’immobile, attualmente disabitato, si trova in stato di avanzato degrado; in seguito all’intervento sarà adibito ad uso residenziale (4 unità abitative).

Trattandosi di un intervento di adeguamento sismico, così come definito al §8.4.3 punto (d) del D.M. 17.01.2018, è previsto un insieme sistematico di interventi atti a ridefinire l’organismo strutturale edilizio, con elementi anche diversi da quelli esistenti e carichi globalmente superiori a quelli attualmente gravanti in fondazione. In tal senso l’analisi strutturale globale è stata condotta nella sola situazione post-intervento (ζE ≥ 1.0). Si è comunque resa necessaria la valutazione globale di sicurezza del fabbricato allo stato di fatto, in condizione statica e sismica, allo scopo di ricavare i dati necessari per l’esecuzione della Classificazione del Rischio Sismico dell’edificio.

PER APPROFONDIRE Sismabonus: nuove linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni

Si riportano le principali problematiche riscontrate nell’analisi sismica dello stato di fatto e nella valutazione del rischio sismico in ottemperanza a quanto previsto dal DM n.24 del 09/01/2020, presentando le soluzioni adottate e commentando i risultati ottenuti.

Analisi sismica del fabbricato esistente

Il fabbricato in oggetto si colloca all’interno di un aggregato edilizio complesso, risalente agli inizi del 1800. Gli spazi interni, riorganizzati più volte nel tempo, allo stato di fatto dispongono sei unità abitative. Le peculiarità strutturali principali sono di seguito elencate:

- Le murature portanti hanno caratteristiche non omogenee e sono state rimaneggiate anche significativamente nel tempo. Generalmente i paramenti murari hanno spessore fino a 50-60cm al piano terra (verosimilmente più antichi), con composizione mista in sassi (ciottoli, pietre erratiche e irregolari) e laterizio (mattoni pieni) e malte di scarsa consistenza. Essi sono continui in elevazione, con una riduzione dello spessore fino a 30-40cm ai piani superiori. Sono presenti diverse canne fumarie, di dimensione variabile e spesso completamente inserite nello spessore del muro.

- Presenza di un cavedio centrale, con murature perimetrali più recenti rispetto al nucleo originale del fabbricato, realizzate in muratura povera in sassi, con numerose interclusioni di elementi lignei, malta di scarsa consistenza e spessori variabili da 20-40cm al piano terra, a 12cm ai piani superiori.

- Solai di piano realizzati a quote sfalsate, con travi in legno e tavolato semplice; la copertura in legno e tavelle è articolata, con numerose falde a diversa inclinazione/orientazione e salti di quota. In generale gli orizzontamenti sono in stato di avanzato degrado.

Il sito ricade in zona sismica “2” (ag = 0.215g, VN = 50 anni, classe d’uso II). L’area oggetto di intervento è pianeggiante (T1) e il suolo appartiene alla “Categoria B” (approccio semplificato).

Indagini conoscitive preliminari

È stato condotto il rilievo geometrico completo del fabbricato, con ampia documentazione fotografica a corredo dei sopralluoghi eseguiti, con rimozione completa dell’intonaco per valutare la tessitura muraria, e sono state effettuate svariate indagini (termografiche, endoscopiche, ultrasoniche e sclerometriche) in modo diffuso; sono stati definiti il modello geologico e geotecnico, eseguendo anche scavi esplorativi in corrispondenza delle fondazioni. Il livello di conoscenza raggiunto è LC2 (intermedio), a cui corrisponde un fattore di confidenza FC=1.20.

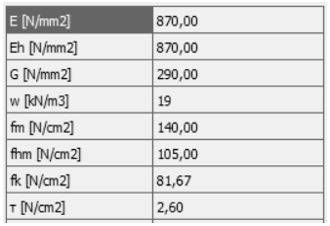

La caratterizzazione della resistenza e dei moduli elastici della muratura esistente è stata fatta utilizzando i valori medi degli intervalli riportati nella Tab.C8.5.I della Circolare n.7 del 21.01.2019, applicando i coefficienti riduttivi previsti nel caso di malte con caratteristiche particolarmente scadenti.

Si è ritenuto non utile procedere all’identificazione dei parametri meccanici mediante prove dirette a causa della significativa variabilità del tessuto murario, e della estremamente ridotta resistenza del legante, che rendeva difficile operare su porzioni limitate di muratura.

Figura 2 - Caratteristiche meccaniche della muratura esistente.

Modello 3D per l’analisi globale sismica

La verifica di sicurezza globale sismica del fabbricato esistente è stata eseguita con l’ausilio di un software commerciale specifico per il calcolo sismico e statico delle strutture in muratura e miste, il quale utilizza il metodo di calcolo FME (Frame by Macro Element) schematizzando la struttura attraverso un telaio equivalente costituito da macroelementi collegati da nodi (2D e 3D).

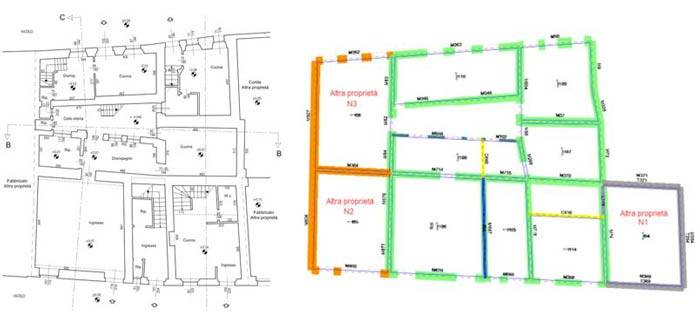

Figura 3 – Planimetria del Piano Terra: rilievo dello stato di fatto e corrispondente modello di calcolo FME (i colori diversi indicano elementi con diverse proprietà meccaniche).

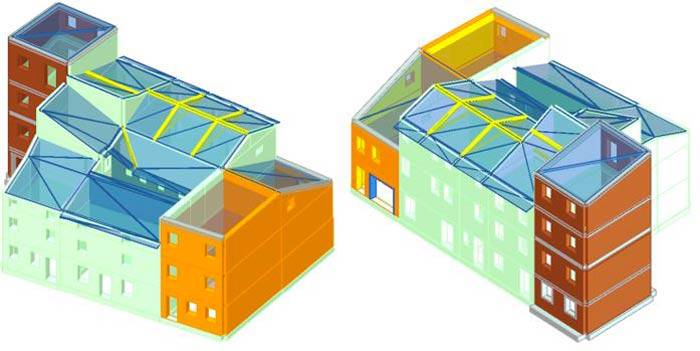

Figura 4 – Viste 3D dal modello di calcolo FME del fabbricato.

Problematiche e soluzioni adottate

La complessità della struttura, in primis geometrica, ho richiesto una necessaria semplificazione in fase di modellazione.

1) L’analisi di una unità strutturale (US) facente parte di un aggregato edilizio può essere eseguita con differenti approcci. Nei casi estremi:

- la modellazione dell’intero aggregato porta sulla carta a risultati più attendibili, ma necessita di un’attività di rilievo preliminare molto più onerosa e non sempre possibile,

- la modellazione della sola US (trascurando le US adiacenti) è più semplice e veloce, ma può portare a risultati anche sensibilmente differenti dalla realtà e non sempre a favore della sicurezza.

Nel caso specifico si è tenuto in conto in modo semplificato dell’interazione con le US confinanti, modellate parzialmente per caratterizzare più realisticamente il vincolo spaziale del fabbricato in oggetto rispetto al resto dell’aggregato. La caratterizzazione geometrica è basata su rilievi eseguiti direttamente in sito. Con riferimento alla nomenclatura adottata in Figura 3, per quanto riguarda la caratterizzazione dei materiali, al nucleo N1 è stato riconosciuto un sistema di rinforzo alla scatola muraria originale mediante telai e orizzontamenti in c.a., mentre ai nuclei N2 e N3 sono state ipotizzate murature portanti di analoga tessitura rispetto all’edificio in esame. Si tratta in ogni caso di edifici residenziali in buono stato di conservazione, interessati da recenti interventi di manutenzione/ristrutturazione (assunto un coefficiente amplificativo dei parametri meccanici medi proposti dalla Circolare pari a 3.5).

2) Molti programmi di calcolo commerciali, tra cui quello utilizzato nel caso studio, consentono di modellare gli orizzontamenti con “reale” rigidezza, in funzione dalla tipologia costruttiva, dell’orditura e del grado di ammorsamento alle pareti. Non sono però implementati tools utili a modellare singolarità come le scale (rampe e pianerottoli), generalmente trascurate nell’analisi, con completa apertura ovvero piena continuità del solaio.

Nel caso studio la scelta di dare piena continuità ai solai, da cui un migliore comportamento globale del fabbricato, è stata dettata dall’obbiettivo dell’analisi (valutazione della classe di rischio sismico ante-operam e dei requisiti per l’ottenimento del Sismabonus). Solo in un caso il vano scala è stato modellato con apertura locale del solaio, stante le dimensioni significative e le strutture a cornice scarsamente efficaci nell’irrigidimento, pur applicando i carichi gravitazionali trasmessi dalle rampe ai muri.

Comportamento meccanico non lineare della muratura

Le proprietà meccaniche del materiale muratura sono state definite in modo da individuarne al meglio il comportamento in campo non lineare.

Le caratteristiche principali sono:

- rigidezza iniziale secondo le caratteristiche elastiche (fessurate) del materiale;

- redistribuzione delle sollecitazioni interne all’elemento tale da garantire l’equilibrio;

- settaggio dello stato di danno secondo i parametri globali e locali;

- degrado della rigidezza nel ramo plastico;

- controllo di duttilità mediante la definizione di drift massimo (δu), differenziato secondo quanto previsto nelle normative vigenti a seconda del meccanismo di danneggiamento agente sul pannello;

- eliminazione dell’elemento, al raggiungimento delle condizioni limite senza interruzione dell’analisi.

Il comportamento non lineare si attiva quando la forza raggiunge il massimo valore resistente dell’elemento, definito come il minimo fra i criteri di rottura a pressoflessione e taglio.

Il legame costitutivo del materiale utilizzato nell’analisi è di tipo multilineare e prevede il degrado della resistenza ad un valore residuo (rappresentativo dei meccanismi di rottura a taglio e pressoflessione dei maschi murari e delle fasce di piano, così come definito nella Circolare n.7 del 21.01.2019 al §C8.7.1.3.1).

Analisi incrementale a collasso

Si è proceduto ad eseguire l’analisi statica non lineare (pushover) e a verificare l'edificio in esame mediante le curve di capacità ottenute per le diverse condizioni di carico previste dalla normativa (24 analisi, distinte per tipologia di carico, direzione del sisma ed eventuale eccentricità accidentale).

Le condizioni di carico considerano due distribuzioni di forze d’inerzia, ricadenti una nelle distribuzioni principali (Gruppo 1) e l’altra nelle distribuzioni secondarie (Gruppo 2). In particolare:

- una distribuzione proporzionale alle forze statiche (Gruppo 1),

- una distribuzione uniforme di forze, da intendersi come derivata da una distribuzione uniforme di accelerazioni lungo l’altezza della costruzione (Gruppo 2).

La curva di capacità è stata individuata mediante il diagramma spostamento-taglio massimo alla base. L'analisi, eseguita in controllo di spostamento, ha proceduto al calcolo della distribuzione di forze che genera il valore dello spostamento massimo richiesto dalla normativa individuato dallo spettro elastico (Dmax) e continua fino al decadimento del taglio alla base all’80% dal suo valore di picco, limite convenzionale che determina lo spostamento ultimo dell'edificio (Du). Lo spostamento preso in esame convenzionalmente per il tracciamento della curva di capacità è stato quello di un nodo scelto in posizione planimetricamente centrale, a livello della copertura del fabbricato.

Si riassumono di seguito i principali risultati ottenuti, rimandando alla letteratura tecnica di settore per quanto riguarda gli aspetti teorici alla base delle analisi statiche non lineari.

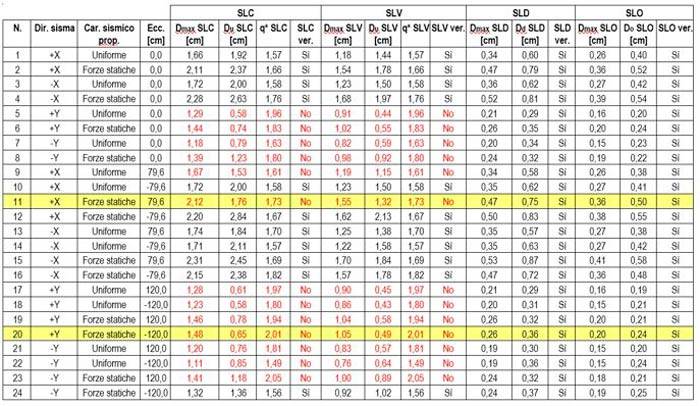

Tabella 1 - Tabella riassuntiva dei risultati delle analisi eseguite sul fabbricato allo stato di fatto.

Dalla tabella riassuntiva dei risultati sopra riportata si osserva che in 13 casi su 24 le verifiche non sono soddisfatte agli stati limite SLC/SLV, mentre sono in ogni caso soddisfatte per gli stati limite SLD/SLO. La direzione sismica ortogonale allo sviluppo dell’aggregato (Y) risulta più critica, con 11 analisi non soddisfatte. Le analisi più gravose sono la n°.11 (X) e la n°.20 (Y), per le quali si ha il minimo valore del parametro di vulnerabilità sismica αPGA-SLC = PGAc/PGAd (=0.55 allo SLC).

Figura 5 - Curve di capacità SLC e indici di vulnerabilità sismici: analisi statica non lineare n°11 a sinistra e n°20 a destra (stato di fatto). Si osserva l’andamento irregolare delle curve indicatore di potenziali errori numerici occorsi durante il calcolo (es. presenza di labilità locali interne).

L’intervento di adeguamento sismico in progetto

Si riporta l’elenco sintetico dei principali interventi strutturali previsti nel progetto e adottati con l’obbiettivo di raggiungere l’adeguamento sismico del fabbricato.

- Sottofondazioni in c.a. sulle murature portanti esistenti e nuove fondazioni (travi o plinti in c.a.) realizzate in corrispondenza dei nuovi elementi verticali portanti previsti in progetto.

- Consolidamento diffuso delle murature con iniezioni di boiacca di calce e intonaco fibro-rinforzato con inserimento di connettori passanti.

- Ripristino locale della tessitura muraria mediante interventi di tipo “cuci-scuci” in presenza di fessure/crepe, elementi estranei (es. lignei), nicchie, cavità, canne fumarie o simili.

- Demolizioni di alcune pareti e ricostruzione con laterizio semipieno, cordoli in c.a. ovvero con telai in acciaio.

- Generale riposizionamento piano-altimetrico delle aperture (porte e finestre) con inserimento di cerchiature rigide laddove necessario.

- Demolizione di tutti i solai di piano esistenti e ricostruzione alle quote di progetto, con travi in legno e acciaio e irrigidimento mediante doppio tavolato incrociato.

- Demolizione della copertura esistente e ricostruzione con travi portanti in legno e acciaio, poggianti su nuovi cordoli perimetrali in c.a. ben ammorsati alla muratura.

- Demolizione delle scale esistenti e ricostruzione nelle posizioni di progetto. È prevista l’installazione di un ascensore a servizio dei 3 piani del fabbricato, con vano corsa realizzato da un nucleo a C in muratura portante di nuova realizzazione.

[...] continua la lettura nel PDF

All'interno dell'articolo anche la descrizione dell'applicazione delle Linee Guida allegate al DM n.24 del 09/01/2020

Sismabonus

Con questo TOPIC si è voluto raccogliere tutti gli articoli pubblicati su INGENIO sul tema del Sismabonus.