Come effettuare una corretta analisi dei fenomeni di muffe e condense: i vari metodi di indagine

Le principali indicazioni e le regole da seguire per effettuare delle indagini rapide ed efficaci e capire l'origine delle muffe e condense.

In Italia ancora non esiste un protocollo normato e neppure una linea guida condivisa da seguire per effettuare una diagnosi sui fenomeni di muffe e condense. Si tratta senza dubbio di un tema piuttosto complesso e articolato, che incide notevolmente anche sulla qualità della vita e sulla salute delle famiglie.

In questo breve articolo verranno fornite le principali indicazioni e le regole da seguire per effettuare delle indagini rapide ed efficaci.

Le diverse cause di umidità nelle costruzioni

L’umidità può dar luogo a svariate manifestazioni, spesso simili o addirittura identiche, ma con origini diverse, diventa perciò prioritario individuarne le cause partendo dalla analisi e dalla interpretazione degli effetti.

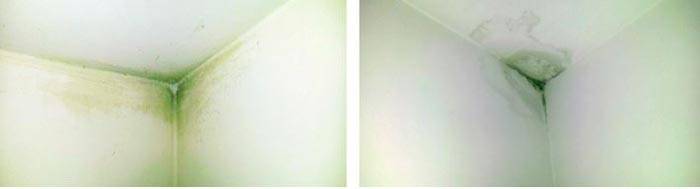

Fig. 1 – Estese formazioni di muffa nell’angolo fra la parete perimetrale ed il soffitto. Forma, colore, orientamento, estensione e localizzazione della macchia portano a ritenere più probabile la causa infiltrativa rispetto a quella condensativa.

La modalità suggerita per iniziare un’indagine consiste in quella che nei paesi anglosassoni viene definita come “whole house approach”, tradotto in “approccio a tutta casa”. La logica è quella di osservare tutti i diversi aspetti dell’edificio (non solo in ambito residenziale abitativo), per trarre da questi le informazioni necessarie a completare la diagnosi.

È possibile definire questo tipo di approccio iniziale con l’espressione italiana più calzante di “tutto è possibile”, a indicare che l’acqua e l’umidità possono manifestarsi per una varietà molto ampia di cause diverse, le quali poi generano una molteplicità di effetti, che spesso interagiscono fra di loro in maniera complessa, rendendo il quadro ancora più incerto, confuso e difficile da interpretare.

Si suggerisce perciò di andare per esclusione, considerando inizialmente possibili tutte le cause di umidità indistintamente, andando poi man mano ad escludere in successione: per prime quelle ritenute impossibili e poi quelle via via meno probabili. Per procedere in questo senso è necessario che chi effettua la diagnosi, cioè colui che negli stati di lingua inglese prende il nome di “building inspector”, ovvero l’ispettore delle costruzioni, oltre a una solida preparazione di base abbia anche numerosi anni di esperienza.

Tuttavia, trattandosi di problematiche che nella stragrande maggioranza dei casi, sono riconducibili a poche macrocategorie ben definite, è possibile restringere enormemente il campo di azione già nelle prime fasi dell’indagine.

7 le possibili cause di formazione di condensa o di provenienza dell'acqua

L’acqua e l’umidità possono provenire da sette diverse cause che spesso agiscono in maniera complementare o sinergica:

- Da apporti meteorici, derivante da apporti indesiderati di acqua piovana anche sotto forma di neve, nebbia, ghiaccio, rugiada e brina

- Accidentale e da impianti, dovuta alla rottura di impianti o ad eventi imprevisti come: alluvioni, allagamenti ecc.

- Condensativa, relativa alla formazione di condensa, superficiale o interstiziale, correlata alla bassa temperatura dei supporti e all’elevata umidità dell’aria

- Igroscopica, legata all’assorbimento di vapore acqueo da parte dei materiali porosi

- Dal contatto col terreno, collegata ad apporti indesiderati di acqua liquida e umidità provenienti dal terreno, sia alla quota di campagna che a livello dei locali interrati

- Da risalita, correlata a flussi verticali di umidità diffusiva, raramente capillare, che attraversano la muratura con direzione verticale e orientamento “a salire”

- Residuale da costruzione, presente nelle costruzioni in conseguenza dei lavori edili di nuova edificazione o di ristrutturazione

Fig. 2 – Due macchie di muffa causate da eventi diversi, quella di sinistra è di origine condensativa mentre la destra è infiltrativa. Nella prima la macchia è sfumata e non ha un contorno ben definito, nella seconda invece si osservano distintamente dei bordi, ciascuno dei quali indica il fronte di arresto dell’acqua liquida, che corrisponde a ogni singolo evento infiltrativo.

In funzione delle analisi dei fenomeni invece, all’atto dell’indagine è possibile distinguere le seguenti modalità di manifestazione dell’umidità:

- Continua, quando i fenomeni sono presenti permanentemente in modo stabile e caratterizzati da regolarità

- Discontinua, quando invece l’intensità dei fenomeni cambia nel tempo in misura anche molto variabile. L’umidità che si manifesta in modalità discontinua può a sua volta essere classificata nelle seguenti categorie:

- Progressiva, quando il fenomeno è nella fase crescente di intensità

- Regressiva, quando il fenomeno è nella fase decrescente di intensità

- Ciclica, quando i fenomeni si ripetono con regolarità, ad esempio stagionali

- Ricorrente, quando avviene con una certa frequenza non regolare

- Episodica, quando avviene raramente

- Eccezionale, quando si suppone l’unicità o l’estrema rarità dell’evento nel corso della vita dell’edificio.

La corretta modalità di diagnosi dei fenomeni di muffe e condense

Lo scopo del presente articolo è quello di suggerire una corretta modalità di diagnosi dei fenomeni di muffe e condense; perciò, verrà fatta una breve sintesi tesa a definire quali fenomeni non sono correlati a queste manifestazioni che dovranno perciò essere esclusi dall’indagine.

Quasi tutti i fenomeni di muffe, e talvolta anche di condense, avvengono per i seguenti motivi:

- Elevata umidità dell’aria o delle superfici

- Bassa temperatura delle superfici anche con elevata temperatura dell’aria

- Combinazione delle due cause precedenti

La muffa può formarsi sui supporti porosi, permeabili e nutrienti anche in assenza di condensa, purché sulle superfici vi sia un valore di Umidità Relativa superiore al 70-80% per tempi sufficientemente lunghi, nell’ordine dei mesi, oppure superiore al 95-99% anche per tempi brevi, nell’ordine dei giorni.

Fig. 3 – Si osserva una macchia localizzata di umidità diffusiva, probabilmente capillare di origine secondaria, infatti il fronte di risalita è irregolare e frastagliato. La causa prevalente non è la condensa e quasi certamente le minime formazioni di muffe presenti nell’angolo erano preesistenti rispetto agli apporti di acqua e umidità dalla parete.

In relazione alle cause di formazione delle muffe, le più ricorrenti sono dovute a:

- Umidità da apporti meteorici, infiltrazioni da tetti, facciate, balconi canali di gronda e pluviali

- Umidità accidentale da perdita di impianti, sia in pressione che di scarico

- Umidità condensativa, sulle superfici più fredde, ponti termici e attraversamenti di acqua fredda

Più raramente le muffe possono verificarsi anche in conseguenza di:

- Umidità proveniente dal contatto con il terreno, perché le acque nei terreni si arricchiscono di sali e diventano basiche, ostacolando lo sviluppo delle muffe

- Umidità igroscopica, perché ciò solitamente avviene se il materiale igroscopico è anche nutriente come, ad esempio, il legno o la carta, sui supporti minerali invece diventa estremamente improbabile

Diventa invece quasi impossibile la formazione di muffe nei casi di:

- Umidità di risalita, perché a causa della evaporazione in superficie, l’acqua diventa satura di sali, perciò, non adatta a consentire le proliferazioni biologiche di qualsiasi tipo, comprese le muffe

- Umidità residua di costruzione, poiché si tratta di un fenomeno regressivo che tende a esaurirsi in breve tempo, su supporti tendenzialmente nuovi quindi molto basici e non adatti alla crescita delle muffe

ATTENZIONE

Gli apporti di acqua e di umidità negli ambienti, di qualsiasi origine e provenienza, tendono a evaporare aumentando perciò il contenuto di vapore acqueo nell’aria interna, il quale a sua volta favorisce indirettamente la formazione di muffe e condense a causa dell’incremento dell’Umidità Relativa.

Per esempio, sulle murature affette da umidità di risalita è quasi impossibile che si formino le muffe a causa dell’elevata presenza di sali in superficie che ostacolano lo sviluppo di qualsiasi attività biologica. Tuttavia, le stesse superfici apportano per evaporazione delle quantità significative di vapore agli ambienti, innalzando i valori di UR dell’aria interna, creando perciò le condizioni per facilitare la formazione di muffe e condense in altri punti degli stessi locali.

Considerazioni simili possono essere fatte per tutti gli apporti di acqua e di umidità, tranne quella igroscopica che consiste sostanzialmente in un “accumulo temporaneo” di umidità nelle porosità del materiale.

Fig. 4 – Formazioni particolarmente consistenti di muffe su un ponte termico geometrico costituito da un angolo fra due pareti perimetrali a contatto con il pavimento. In questi casi, la maggior dispersione di calore dovuta al ponte termico abbassa notevolmente la temperatura superficiale favorendo la formazione di muffe e condense.

Fig. 5 – Le muffe visibili sulla foto fanno parte delle “xerofile”, cioè della categoria di muffe che può svilupparsi, in tempi piuttosto lunghi, anche con valori di Umidità Relativa dell’80% e inferiori. Spesso la presenza di questa categoria di muffe fornisce dei dati molto utili all’indagine perché indica l’esistenza di Umidità Relativa nei locali non elevatissima ma comunque continua e di lungo termine.

Fig. 6 – L’immagine mostra la presenza consistente di muffe nere su un punto dell’edificio che ha un’elevata dispersione termica. Le manifestazioni come questa sono specifiche e riconducibili alle muffe idrofile, cioè a quelle che crescono con valori di elevata Umidità Relativa in superficie, fra il 95 ed il 99%, e indicano la presenza di marcati fenomeni condensativi.

Le indicazioni di legge impongono al progettista la verifica dell’assenza di formazione di condensa superficiale in condizioni fisse dell’aria interna, ovvero con il 65% di UR e 20°C di temperatura nel regime invernale, con questi parametri la formazione di condensa si verifica a partire da temperature inferiori a circa 13°C.

Le norme tecniche invece, la UNI 10350:1999 e la UNI EN ISO 13788:2003 prevedono oltre al controllo delle prestazioni igrotermiche, rischio di condensa superficiale e interstiziale, anche la verifica del “rischio muffa”, cioè il calcolo in condizioni di umidità relativa in superficie dell’80%, che avviene intorno ai 16°C circa.

Perciò, nella maggior parte dei casi, le temperature superficiali non dovranno scendere al di sotto del valore di 16°C per evitare la formazione di muffe, sui supporti nutrienti la temperatura dovrà essere leggermente più alta.

L'articolo continua con al dewscrizione delle diverse modalità di indagine.

....CONTINUA.

SCARICA* IL PDF PER LEGGERE L'ARTICOLO INTEGRALE

*previa registrazione