Edifici passivi: si può avere il comfort ambientale solo con VCM e senza impianto idronico?

Il Consorzio Q-RAD, insieme al Prof. Michele De Carli dell’Università degli Studi di Padova ha realizzato una ricerca per dare risposta alla seguente domanda: è ipotizzabile avere il comfort ambientale in edifici residenziale solo con la ventilazione meccanica ovvero senza impianto idronico? La risposta a questo quesito è riportata nell’Approfondimento Tecnico nel quale si dimostra che con la sola ventilazione non è ad oggi possibile controllare il comfort; gli edifici hanno bisogno degli impianti, e ciò è particolarmente vero perché i valori più vincolanti riguardano il periodo estivo.

E’ possibile utilizzare solamente la ventilazione meccanica per controllare temperature e umidità relativa negli edifici residenziali?

Premessa: le considerazioni qui esposte sono relative ad edifici ad uso residenziale.  Negli ultimi anni la necessità di ottenere buoni indici di prestazione energetica per gli edifici ha cambiato completamente i parametri termici delle nuove costruzioni, abbassando notevolmente i fabbisogni di energia per il riscaldamento. Al contempo si è evidenziata la necessità della VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) per garantire una buona qualità dell’aria ambiente e per prevenire fenomeni di condensazione superficiale e muffe grazie al controllo dell’umidità relativa in inverno.

Negli ultimi anni la necessità di ottenere buoni indici di prestazione energetica per gli edifici ha cambiato completamente i parametri termici delle nuove costruzioni, abbassando notevolmente i fabbisogni di energia per il riscaldamento. Al contempo si è evidenziata la necessità della VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) per garantire una buona qualità dell’aria ambiente e per prevenire fenomeni di condensazione superficiale e muffe grazie al controllo dell’umidità relativa in inverno.

E’ possibile allora utilizzare solamente la ventilazione meccanica (peraltro necessaria) per il controllo dei carichi termici e frigoriferi?

In altre parole: è ipotizzabile avere il comfort ambientale in edifici residenziale senza impianto idronico?

Questa domanda risuona ripetutamente negli ultimi periodi, qualche volta anche da parte di tecnici, architetti e professionisti di varia natura.

Certo è che negli ultimi anni la potenza termica di picco per il riscaldamento invernale è divenuta veramente molto piccola, per cui legittimamente sorge il dubbio.

E’ opportuno fare un’analisi, ricordando anche che l’aumentata coibentazione termica degli edifici ha creato di fatto maggiori necessità in estate piuttosto che in inverno; inoltre il periodo in cui si richiede potenza frigorifera si è allungato, mentre il periodo in cui c’è bisogno di riscaldamento si è relativamente accorciato.

Parametri di funzionamento INVERNO

In inverno l’aria può essere immessa alla temperatura di 40 °C (con una differenza di 20 °C rispetto alla temperatura ambiente). Vanno però considerati due aspetti: il primo è relativo al galleggiamento dell’aria e la stratificazione che si può venire a instaurare immettendo aria a così alta temperatura; il secondo è relativo all’efficienza delle pompe di calore che necessitano mediamente in aria una condensazione di 15°C più alta rispetto alla temperatura dell’aria in uscita (quindi in questo caso 55°C).

Se si considera poi che la richiesta di più alte temperature è associata anche a temperature esterne basse, si capisce che la pompa di calore ha dei COP molto bassi nelle condizioni più rigide a cui corrisponde anche una minore potenza termica resa al condensatore. Per aggirare il problema molti produttori propongono oggi delle resistenze elettriche integrative.

Una scelta più opportuna sarebbe ricorrere a una temperatura di immissione dell’aria di 35 °C (con una differenza di 15 °C rispetto alla temperatura ambiente). Questo però significa maggiori portate di ventilazione da elaborare.

Potenza termica immessa

Quanto appena discusso si può facilmente verificare con alcuni semplici conti, considerando il coefficiente globale di scambio termico per l’aria pari a 0,34 W/(m3 K).

Se in ambiente viene immessa una portata d’aria di 1 vol/h, cioè 1 m3 di aria immessa per ogni m3 di volume ambiente, la potenza termica immessa potrebbe essere:

p = 0.34 * n * DT = 0,34 * 1 * 15 = 5,1 W/m3

Relativamente ad ambienti residenziali, dove l’altezza dei locali vale 2,7 m, la potenza areica sarebbe:

p = P * h = 5,1 * 2,7 = 13,8 W/m2

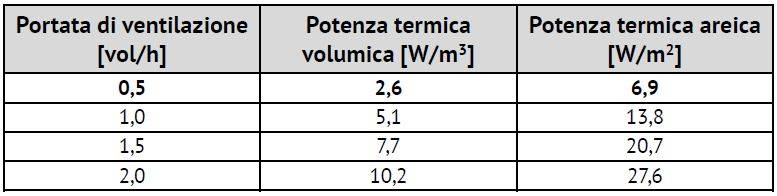

Per analogia si può ricavare la potenza termica che è possibile esprimere considerando anche altre portate di ventilazione:

La tabella fornisce già delle risposte: la condizione più usuale di ventilazione prevede un rinnovo di 0,5 vol/h, per cui il carico termico potrebbe essere soddisfatto solo se inferiore a 2,6 W/m3, oppure 6,9 W/m2. Questo di fatto non sarà mai possibile, dal momento che i valori in edifici ben coibentati sono oggi dell’ordine mediamente di 25 W/m2, cioè circa 9 W/m3. Naturalmente occorre anche considerare l’aspetto fondamentale dell’impianto termico, ossia l’ottenimento di un adeguato comfort. A tale riguardo sono opportune delle considerazioni:

- Il riscaldamento dei locali umidi “avverrà” con l’aria riscaldata proveniente dai locali “nobili”; questo flusso dell’aria di ventilazione non potrà garantire condizioni di comfort in tutti i locali

- Le stanze da bagno, i servizi, ecc. sono vani in cui si desidera spesso un livello di temperatura diverso e più elevato. Con la sola ventilazione questo desiderio non potrà essere soddisfatto. Normalmente questo non è accettabile e pertanto, pertanto nei bagni sarà necessario installare dei radiatori a resistenza elettrica, con aumento del consumo di energia primaria

- Il fabbisogno termico di ogni stanza è variabile, soprattutto in funzione dell’orientamento e dell’utilizzo; nelle moderne abitazioni il “peso” del calore endogeno è relativamente importante. Risulta difficile regolare l’apporto termico in ambiente in funzione del fabbisogno; Variando la portata d’aria è complesso e impossibile variando la temperatura, dal momento che l’aria trattata esce dalla batteria nelle stesse condizioni per tutti gli ambienti. Bisogna quindi verificare se e quanto accettabile possa essere il mancato controllo della temperatura ambiente e soprattutto la sua disomogeneità.

- un riscaldamento ad aria, a parità di temperatura operante, porta a valori di temperatura dell’aria maggiori e quindi a umidità relative minori, con conseguente maggiore evaporazione e quindi comfort minore.

Nell'articolo completo:

Parametri di funzionamento estate

Conclusioni