Posato ultimo CONCIO di CIMOLAI del PONTE MEIER di Piacenza

Data di pubblicazione originale dell'articolo: 3/9/2015

Gli operai hanno lavorato agli ultimi aggiustamenti al concio di chiave, cioè la parte che mancava della grande struttura (tenuta per ultima perché più complicato il fissaggio) subito dopo aver terminato le operazioni di sollevamento e «incastro» tra le altre sezioni, a trenta metri sopra il livello della strada. Tutto riuscito al centimetro. Così vuole Richard Meier, l’architetto americano che, ormai nel lontano 1998, ha firmato il progetto di questo ponte che riesce ad essere innovativo anche dopo 17 anni. Il suo arco, che svetta a 80 metri sull’alveo del Tanaro, è destinato a diventare uno dei simboli forti della città.

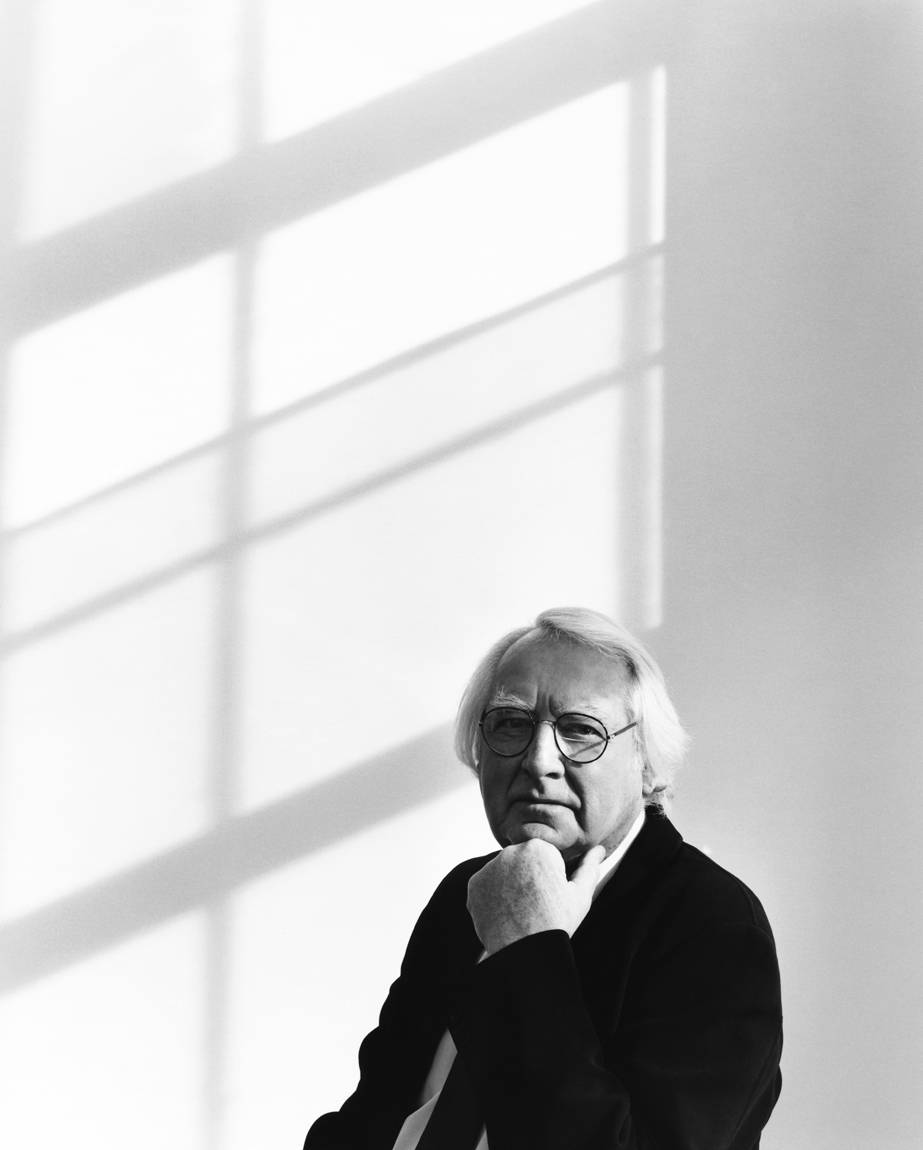

Tutto riuscito al centimetro. Così vuole Richard Meier, l’architetto americano che, ormai nel lontano 1998, ha firmato il progetto di questo ponte che riesce ad essere innovativo anche dopo 17 anni. Il suo arco, che svetta a 80 metri sull’alveo del Tanaro, è destinato a diventare uno dei simboli forti della città.

Meier controlla il cantiere giorno per giorno, attraverso foto e video e gli occhi dell’architetto dello studio Dante O. Benini & Partners, Luca Gonzo. L’innalzamento e la posa sono avvenuti al mattino molto presto, perché si sapeva che, a seguire, sarebbero servite circa dieci ore di lavoro per abbassare il ponte (grazie ai martinetti) e, quindi, incastrare definitivamente il nuovo concio. La procedura: dopo aver posizionato il concio di chiave, poi imbullonato e già saldato da un lato (quello più vicino alla Cittadella), gli impalcati - cioè le carreggiate - sono state abbassate di qualche centimetro per eliminare il cuneo di luce.

Con l’arco montato, è cambiato lo skyline di Alessandria. E si pensa già al prossimo passo, cioè la posa dei cavi - gli stralli - che aiuteranno a tendere la struttura. Nello stesso tempo, continueranno i lavori alla passerella pedonale e a quella stradale, per riuscire a finire in tempo: il Meier va consegnato finito entro il 31 dicembre.

UN PONTE TRA IL PASSATO E IL FUTURO

Come è nata l’idea di Richard Meier

Mi ha colpito molto l’inserimento dell’attuale ponte Cittadella in città. Quando l’ho visto ho capito che non si trattava soltanto di creare un collegamento fra una sponda e l’altra, ma di connettere fra loro le due parti della città.

Mi ha colpito molto l’inserimento dell’attuale ponte Cittadella in città. Quando l’ho visto ho capito che non si trattava soltanto di creare un collegamento fra una sponda e l’altra, ma di connettere fra loro le due parti della città.

Il nuovo ponte andrà posto in relazione con la Cittadella e dovrà servire anche a valorizzare l’entrata del grandioso monumento militare, da una parte, e l’ingresso in città dall’altra.

Il nuovo ponte nasce all’interno di un cerchio progettuale tra le rive del Tanaro. All’interno di questo cerchio la struttura può muoversi come le lancette di un orologio creando una sensazione di movimento, di dinamicità dello spazio.

Anche la scelta del materiale, acciaio verniciato bianco, risponde alle esigenze di snellezza e dinamicità dello spazio.

La nuova costruzione riconosce tre flussi principali: quello del traffico, che riproduce una lunga S, quello pedonale che è rettilineo (sull’asse piazza Gobetti, via Giordano Bruno), quello dell’acqua del fiume, che disegna un’ampia curva.

Le due forme arrotondate a pelo d’acqua sono in relazione a questi movimenti: in particolare vorrei sottolineare il rapporto fra il ponte e l’acqua. L’acqua che scorre non è diritta; scorre in una curva, per cui il ponte è curvato in relazione al corso dell’acqua, e lo accompagna.

I due spazi creati all’altezza del fiume servono ai cittadini per avvicinarsi all’acqua, per riappropriarsi del loro fiume.

Vorrei inoltre spiegare perché si è scelto di costruire due ponti separati e non uno solo. Pedoni e auto hanno esigenze totalmente differenti; tutte le volte che si trovano a convivere, nessuno di loro è felice di essere in compagnia, meglio due spazi separati che permettano ad ognuno di muoversi in libertà.

Infine è evidente che il ponte si sviluppa maggiormente sulla sponda destra che su quella sinistra e questo perché si è cercato di dare maggiore spazio alla parte di città che è più abitata.

Si è insomma tentato di rispettare la città, di inserire il nuovo ponte nel suo tessuto connettivo, rispettando il vecchio per costruire il nuovo. Abbiamo voluto creare un ponte fra il passato e il futuro.

Richard Meier

Ponte Meier: specifiche tecniche

LA STRUTTURA: il progetto prevede un’unica campata di metri 176,40. La campata è composta da tre elementi principali: l’arco, la piattaforma destinata al transito pedonale e la piattaforma destinata al transito veicolare, separate tra di loro. Questi elementi sono curvati attorno ad uno spazio vuoto centrale a “forma di mandorla” e interconnessi attraverso travi e cavi d’acciaio che configurano il modello strutturale.

L’arco, collocato approssimativamente lungo l’asse centrale del ponte, è l’elemento principale di assorbimento dei carichi ed è inclinato verso la piattaforma pedonale.

Il fine di questo gesto architettonico è quello di rappresentare una presenza forte nel contesto urbano che sarà atto a materializzare un segnale visivo del fiume così come un importante spazio pedonale di aggregazione.

Il ponte, come si è detto, prevede la separazione del traffico veicolare da quello pedonale. La carreggiata stradale è formata da tre corsie veicolari per una larghezza totale di metri 10,50 dimensionate secondo il vigente codice della strada. La piattaforma pedonale, destinata anche al transito delle biciclette, è situata sull’asse del vecchio ponte e costituisce il un primo vero spazio pubblico sospeso sulle acque del fiume. Ha una larghezza che varia tra metri 13 e metri 7 ed è realizzata con una pavimentazione in legno.

Lo spazio vuoto centrale, inter-connesso attraverso cavi e puntoni, è il principale elemento torsionale che sopporta gli effetti rotazionali causati dai carichi sbilanciati delle piattaforme. La struttura è interamente realizzata in acciaio.