Come migliorare la conoscenza del patrimonio culturale attraverso la Carta del Rischio e l'interoperabilità

La banca dati di Carta del Rischio e l’interoperabilità tra sistemi informativi automatizzati per migliorare la conoscenza sulla vulnerabilità del patrimonio culturale

La banca dati di Carta del Rischio e l’interoperabilità tra sistemi informativi automatizzati per migliorare la conoscenza sulla vulnerabilità del patrimonio culturale

Le reazioni emotive che le emergenze degli ultimi tempi ed i recenti crolli di edifici storici hanno suscitato, esigono qualche breve nota di dettaglio per comprendere la complessità delle informazioni necessarie per una corretta valutazione della vulnerabilità del patrimonio culturale, da cui poi indicare efficacemente le priorità di intervento.

Allo scopo risulta opportuno esaminare le potenzialità che le piattaforme informatiche del Ministero per i beni e le attività culturali, rese interoperabili con le piattaforme informative di altre Amministrazioni, possono sviluppare per la protezione dei beni culturali, anche derivanti da calamità naturali.

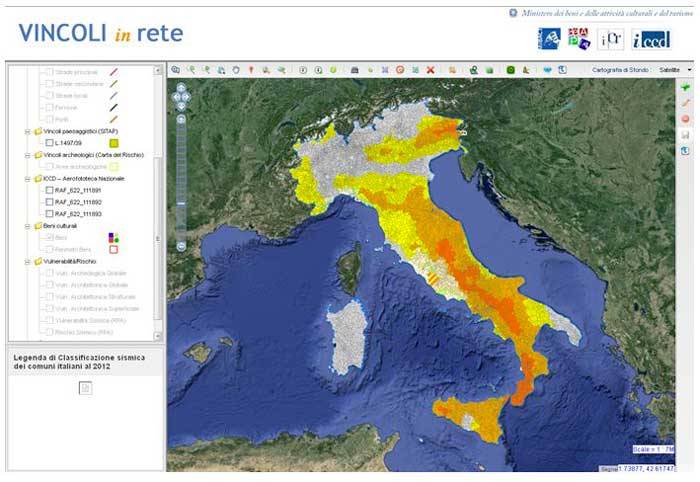

In particolare, Vincoli in Rete è un sistema di facile e libera consultazione che raccoglie i dati dalle piattaforme di informazione MiBAC di Carta del Rischio, SIGECweb, Beni Tutelati e SITAP, e che consente di interfacciarsi con applicativi di altre Amministrazioni; tale piattaforma, nelle informazioni di base, è utilizzabile da parte di qualsiasi professionalità esterna al Ministero per progettare correttamente gli interventi sul patrimonio storico, pure dal punto di vista della tutela paesaggistica.

Fig. 1 – Allo scopo di determinare nuovi modelli di calcolo del rischio sismico, sono stati messi in relazione degli indicatori di pericolosità sismica, aggiornati alle normative vigenti al 2011, con i dati di vulnerabilità ed esposizione desunti da un nuovo tracciato di scheda sismica messo a punto per l’occasione. Visualizzazione dal sistema informativo di Vincoli in Rete, interoperabile con Carta del Rischio.

La programmazione degli interventi di protezione dei beni culturali: la nascita di Carta del Rischio

La necessità di conoscere l’entità e lo stato di conservazione dei beni culturali, al fine di indicare le priorità operative per la pianificazione delle misure di protezione, di conservazione e di uso del territorio, ha portato allo sviluppo di sistemi informativi automatizzati interoperabili tra loro per un utile e sistematico scambio di informazioni, al fine di intervenire rapidamente ed efficacemente.

Come già ricordato in altri scritti, si tratta di tematiche così importanti per il Ministero per i beni e le attività culturali, che negli anni ‘90 del Novecento si decise di creare un sistema di banche dati, denominato Carta del Rischio, in grado di elaborare informazioni sui potenziali fattori di rischio che possono investire il patrimonio culturale. Il progetto, promosso dall’allora Istituto Centrale per il Restauro, trae ispirazione dalla cultura del restauro preventivo di Cesare Brandi e dalle elaborazioni di Giovanni Urbani in tema di conservazione programmata.

La conservazione programmata di "Giovanni Urbani"

In particolare, il concetto di conservazione programmata risale al 1976, allorquando con il Piano Pilota per la conservazione programmata dei beni culturali in Umbria, l’allora direttore dell’ICR, Giovanni Urbani, mise in luce come «il patrimonio dei beni culturali non deve essere considerato separatamente dall’ambiente naturale [...] che li contiene, e dal quale provengono tutte le possibili cause del loro deterioramento», ragione per la quale «obiettivo [della conservazione programmata, n.d.r.] è pertanto il controllo di tali cause, per rallentare quanto più possibile la velocità dei processi di deterioramento, intervenendo, ove necessario, anche con trattamenti manutentivi appropriati ai vari tipi di materiali» . Il metodo non era volto soltanto a definire una programmazione delle priorità di intervento, ma si spingeva all’analisi del territorio e delle politiche territoriali anche relative alle attività produttive impattanti sull’ambiente e quindi, conseguentemente, sulla conservazione dei beni culturali.

Si riteneva fossero due le condizioni pregiudiziali per una corretta politica di interventi: «1) la possibilità di operare il rilevamento dello stato di conservazione dei beni in base a parametri oggettivamente indicativi dei processi di deterioramento in atto e della loro tendenza evolutiva, così da permettere il controllo periodico della situazione e la tempestiva esecuzione degli interventi conservativi; 2) la possibilità d’integrare alle tecniche riparative tradizionali una tecnica di “conservazione programmata”, intendendo per questa l’insieme delle misure periodiche preventive atte a mantenere quanto più possibile costante e bassa la velocità di deterioramento dei materiali antichi» .

Una svolta importante avvenne nel 1983, quando, a seguito di eventi sismici che avevano provocato devastanti e diffusi danni al patrimonio culturale, Urbani decise di organizzare la mostra La protezione del patrimonio monumentale dal rischio sismico sulla base dei risultati del Progetto finalizzato “Geodinamica” del CNR (1977-1981): la finalità è «pervenire all’elaborazione di una vera e propria “Carta nazionale di rischio sismico per il patrimonio monumentale”, strumento indispensabile per l’avvio di un’efficace politica di prevenzione» .

Tuttavia, già allora per l’ampiezza del fenomeno da fronteggiare, si avverte come una politica di protezione dei monumenti dal rischio sismico non è realisticamente perseguibile in mancanza di un preciso quadro di priorità, in quanto necessita di: «a) una più puntuale individuazione delle aree maggiormente pericolose; b) una valutazione preventiva sia dell’entità del patrimonio presente in tali aree, sia dello stato di conservazione dei singoli monumenti che lo compongono, così da accertarne l’effettivo livello di vulnerabilità» . Nasce quindi l’esigenza di misurare i fattori che concorrono alla definizione di rischio, ovvero pericolosità, esposizione e vulnerabilità.

Sommando quindi i dati di pericolosità territoriale, vulnerabilità del costruito storico e distribuzione del patrimonio monumentale, si può valutare se il rischio è presente in misura moderata, intermedia o elevata. Assegnando ai beni dei precisi valori sulla base dei loro caratteri storici, artistici, turistici, ambientali ed integrando l’informazione con lo stato di degrado in un’analisi costi-benefici che tenga conto della pericolosità sismica delle diverse località, dei costi di intervento ed eventualmente del numero di vittime associato ad un possibile crollo, è possibile pervenire a delle strategie operative che, a parità di costo di intervento, massimizzino il valore dei beni salvati dal pericolo sismico .

La mostra segna una svolta fondamentale anche perché definisce strumenti per la protezione antisismica che troveranno terreno fertile di sperimentazione ed ampia evoluzione negli anni successivi: dalle schede di rilevamento dello stato di conservazione del patrimonio monumentale, la cui evoluzione ha portato alla definizione delle attuali schede AeDES e alle schede di rilievo del danno ai beni culturali, alla correlazione fra determinate dinamiche dei fenomeni di collasso strutturale e le più ricorrenti tipologie geometriche delle strutture portanti. Già allora si ha la consapevolezza che «il dibattito che deve aprirsi in questo tema non è tra [interventi, n.d.r.] “antichi e moderni”, quanto piuttosto con quali soluzioni tecniche la protezione dal rischio sismico può essere assicurata al meglio e più a lungo, per il maggior numero di monumenti e col minore costo economico» .

L’intervento di miglioramento sismico in funzione dell’analisi di vulnerabilità tipiche e specifiche del costruito storico

Tutte le tematiche precedentemente descritte furono affrontate negli anni successivi dal Comitato Nazionale per la Prevenzione del Patrimonio Culturale dal Rischio Sismico, istituito di concerto tra il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e il Ministero per il coordinamento della Protezione Civile (1984-1986) con precisi compiti, che per brevità e sintesi non starò qui ad elencare. Oltre all’emanazione, fino al 2002, di circolari, raccomandazioni, linee di indirizzo, istruzioni ancora ampiamente attuali nelle loro riflessioni, con cui si sviscerarono i principi alla base della definizione dell’intervento di miglioramento sismico, il Comitato Nazionale portò avanti quattro linee di ricerca relative a tipologia e caratteri delle costruzioni storiche, vulnerabilità, comportamenti e modelli di calcolo, tecniche di intervento. Uno degli obiettivi di Carta del Rischio è recuperare i risultati di tali ricerche per informatizzarli e pubblicare tutte le informazioni utili per la prevenzione e protezione del patrimonio culturale dal rischio sismico, coerentemente con le finalità della “Scheda web Centri Storici e Rischio Sismico – CSRS” del Dipartimento della Protezione Civile (2008), che prevede uno scambio di informazioni tra diversi livelli di governo territoriale per giungere ad una definizione quanto più completa dell’“Atlante dei centri storici esposti a rischio” .

L’emanazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio nel 2004, la conseguente imposizione del sistema informativo di Beni Tutelati per le verifiche di interesse culturale e gli aggiornamenti della normativa tecnica in materia di sicurezza sismica, nel 2005 hanno reso necessaria la costituzione, all’interno del Ministero, di un nuovo gruppo di lavoro che affrontasse tali problematiche. Sono state quindi redatte le “Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale” (2006), che hanno attribuito al sistema informativo di Beni Tutelati il monitoraggio delle verifiche sismiche dei beni architettonici tutelati, ponendo in secondo piano quanto elaborato da Carta del Rischio nell’ambito della vulnerabilità sismica. Successivamente, con l’emanazione delle nuove “Norme Tecniche per le costruzioni” del 2008 e della relativa circolare (2009) si è reso necessario l’allineamento delle Linee Guida alle più recenti disposizioni, attraverso la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011, recante “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008” (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011, suppl. ord. n. 54), senza però mai giungere al relativo aggiornamento anche dei moduli schedografici del sistema informativo di Beni Tutelati, come invece differentemente avvenuto in Carta del Rischio.

A questo proposito, cogliendo l’occasione della ormai necessaria nuova ingegnerizzazione di Beni Tutelati – il sistema informativo ministeriale che, come accennato, gestisce i procedimenti di verifica di interesse culturale di immobili appartenenti allo Stato, agli enti pubblici ed istituti pubblici, oltre alle persone giuridiche private senza fini di lucro (tra cui gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) –, un’efficace idea per implementare le conoscenze sul costruito avente più di 70 anni è prevedere una sezione specifica in cui possano essere allegate relazioni sugli interventi effettuati e/o da effettuarsi, rilievi, schede DPC di sintesi delle verifiche sismiche di livello LV1-LV2, e quanto altro possa essere rilevante segnalare a fini di un’analisi strutturale: del resto, frequentemente la verifica di interesse culturale viene chiesta al fine di ottenere contributi pubblici per gli interventi, nonché le necessarie autorizzazioni ai lavori da parte degli uffici periferici del Ministero, per cui spesso l’ente proprietario provvede spontaneamente ad inserire tra i vari allegati, rilievi e documentazione di progetto. Prevedere una siffatta sezione, i cui dati siano resi interoperabili con Carta del Rischio, significherebbe accrescere la conoscenza sul costruito storico senza oneri economici per l’Amministrazione, archiviando informazioni che potrebbero tornare utili in situazioni che necessitano di particolare tempestività decisionale, come nel caso di eventi calamitosi.

Rapidità nella gestione delle diverse informazioni in caso di emergenza

La direttiva del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 aprile 2015, recante “Aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013, relativa alle «Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenza derivanti da calamità naturali»” (G.U. n. 169 del 23 luglio 2015) è finalizzata a «impartire disposizioni agli uffici al fine di garantire in caso di calamità naturali, la massima tempestività ed efficacia delle azioni finalizzate alla salvaguardia del patrimonio culturale, operando in modo sinergico e coordinato, secondo procedure specifiche che regolamentino sia le relazioni fra le articolazioni del Ministero, sia quelle con il servizio nazionale della protezione civile»; essa riporta ad un ruolo attivo il sistema informativo di Carta del Rischio attraverso l’informatizzazione delle schede per il rilievo del danno ai beni culturali mobili e ne rilancia, di fatto, lo sviluppo e l’implementazione, nonostante l’imposizione, attraverso circolari ministeriali, di altri applicativi meno efficaci nella messa a sistema delle informazioni e nella consultazione.

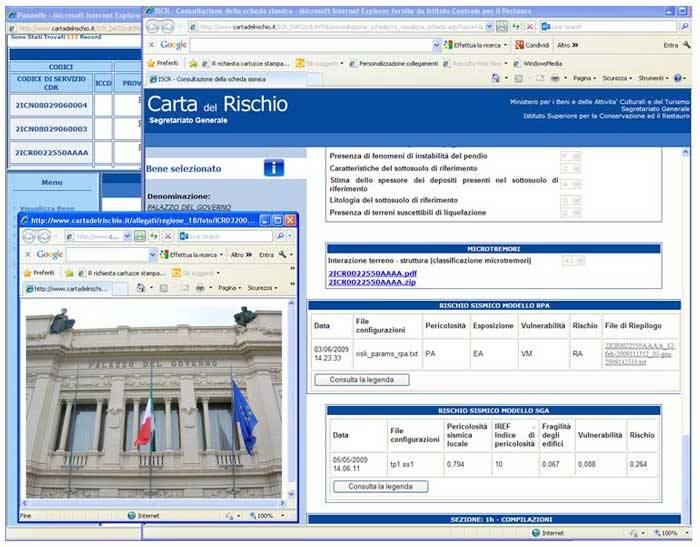

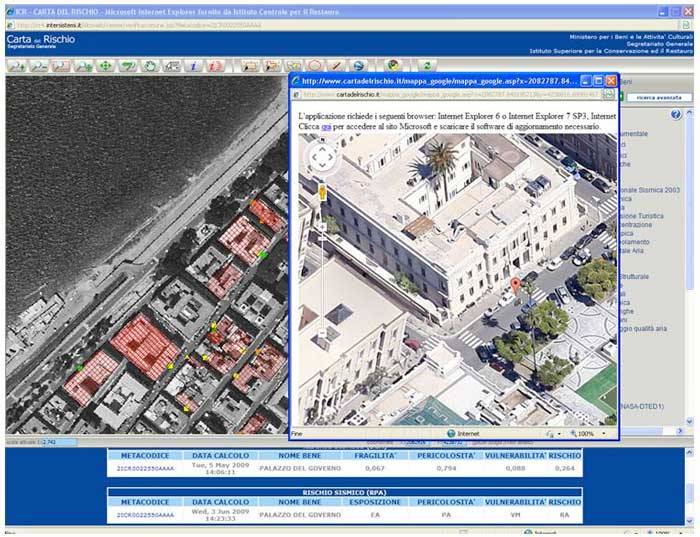

Allo scopo di determinare nuovi modelli di calcolo del rischio sismico, in Carta del Rischio sono stati messi in relazione gli indicatori di pericolosità sismica, aggiornati rispetto alle normative del 2011, con i dati di vulnerabilità ed esposizione desunti da un nuovo tracciato di scheda sismica (VS) (figg. 2-4). La scheda è stata differenziata per tre diverse tipologie di beni, raggruppate per sintetiche dizioni (1-palazzi, 2-torri/campanili, 3-chiese/teatri/sistemi edilizi complessi). La scelta di queste tre tipologie risiede nei modelli di approccio della vulnerabilità, messi a punto solo per tali tipologie. Il modello di censimento e la relativa scheda risultano attualmente conformi al livello LV1 delle Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle Nuove norme tecniche per le costruzioni (DPCM 9 febbraio 2011).

Fig. 2 – Le schede di vulnerabilità sismica e le relative norme di compilazione adottano un tracciato di carattere speditivo; dopo la loro validazione sono state informatizzate realizzando un data entry web sul web gis di Carta del Rischio.

Fig. 3 – Esempio tratto dal progetto “Dati sulla vulnerabilità e pericolosità sismica del patrimonio culturale della Regione Siciliana e della Regione Calabria”, che ha riguardato la verifica delle localizzazioni geografiche dei beni censiti; sono stati sviluppati degli strumenti cartografici per la perimetrazione dei beni.

...continua la lettura nel pdf