Influenza del degrado localizzato per corrosione delle armature sulla vulnerabilità sismica delle strutture

Dai modelli di degrado alla valutazione della vita residua della struttura. Nell'articolo la descrizione dell’implementazione automatica di modelli di degrado per corrosione in un elemento finito di trave a fibre non lineare con formulazione Force-Based in grandi spostamenti, disponibile nel codice di calcolo FaTa Next della STACEC Srl

La serie di collassi strutturali, avvenuti di recente in Italia, ha sensibilizzato la comunità scientifica ad orientare la propria attenzione verso il danno localizzato. Per le strutture in c.a. con tale termine si intende, evidentemente, degrado del calcestruzzo e corrosione delle barre di armatura. A tal proposito ci siamo chiesti se sia sufficiente valutare gli indicatori di sicurezza in condizioni statiche e sismiche sulla struttura integra (?).

Uno studio approfondito sui modelli di degrado, proposti in letteratura, ci ha consentito di ottimizzare e di estendere tali modelli alla pratica tecnica. L’implementazione degli stessi in un modello di trave a fibre con formulazione Force-Based in grandi spostamenti, disponibile nel codice di calcolo FaTa Next della STACEC Srl, ci ha permesso, in maniera agevole, di mettere in conto qualsiasi distribuzione spazio-temporale degli effetti della corrosione con diverse condizioni al contorno.

Il problema della durabilità delle strutture in c.a. è quanto mai attuale e spesso correlato alla corrosione delle barre di armatura. In generale, il fenomeno è promosso dall’anidride carbonica e dai cloruri. Particolarmente significativo, nel caso di strutture ubicate vicino al mare o soggette a sali disgelanti, è la corrosione localizzata – pitting - delle armature. Per tale tipo di corrosione, studi scientifici di letteratura hanno definito riduzioni di resistenza e duttilità sezionale fino al 25% a fronte di una esposizione di 70 anni.

Scopo del presente lavoro è stato l’implementazione automatica di modelli di degrado per corrosione in un elemento finito di trave a fibre non lineare con formulazione Force-Based in grandi spostamenti, disponibile nel codice di calcolo FaTa Next della STACEC Srl. Inoltre l’automazione nella sezione a fibre della seconda legge di Fick per diffusione dei cloruri ha permesso di determinare lo stato di degrado dell’acciaio e del calcestruzzo fessurato in ogni istante temporale definendone la sezione degradata. Tali implementazioni hanno consentito, con tempi ragionevolmente ridotti, di analizzare diversi scenari di degrado per corrosione relativi a distribuzioni spazio-temporali qualsiasi. Lo scopo finale è stato di valutare la capacità o vita residua della struttura. L’applicazione della metodologia implementata, ad un edificio in calcestruzzo armato esistente caratterizzato da un comportamento a telai piani, tipologicamente appartenente all’edilizia popolare pre-anni ’70 e progettato per soli carichi gravitazionali ha permesso di determinare gli indicatori di sicurezza sismici per differenti scenari e gradi di corrosione.

Degrado per Corrosione: l'analisi di come evolve il fenomeno

Il calcestruzzo armato, nel tempo, può essere sottoposto a vari tipi di attacco:

- per carbonatazione, che consiste nella neutralizzazione dell’alcalinità del calcestruzzo da parte dell’anidride carbonica proveniente dall’ambiente esterno con distruzione del film di ossidi a protezione delle barre;

- per penetrazione di cloruri, quando sulla superficie delle armature viene raggiunto e superato un determinato tenore critico, tale da distruggere il film protettivo;

- per correnti disperse, che interferiscono con le armature passando in alcune parti dal calcestruzzo alle armature e in altre dalle armature al calcestruzzo.

PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHELa propagazione della corrosione nelle strutture in calcestruzzo armato carbonatate

Al venir meno delle condizioni di passività, il processo corrosivo delle armature – di natura elettrochimica - può aver luogo se e solo se il calcestruzzo viene a contatto con acqua e ossigeno.

La fase di innesco e propagazione prevede le seguenti sottofasi (vedi figg.1-2):

- t=t1: fase iniziale senza corrosione. Persiste fino a quando la concentrazione di agenti aggressivi non supera determinati limiti per la depassivazione dell’acciaio di armatura;

- successivamente si ha la fase di propagazione a tratti: il primo fino a t2=tcr1, tempo in cui si verifica la prima fessura nella superficie del calcestruzzo per corrosione dell’armatura;

- il secondo, con velocità di propagazione maggiore per presenza di fessure, si protrae fino a t3=tcr2, tempo in cui non è più soddisfatto lo stato limite di esercizio registrandosi lo spalling del calcestruzzo;

- infine, il tempo per il quale la riduzione della resistenza è tale da non soddisfare più le richieste imposte dallo stato limite ultimo, denotato con t4=tu.

Fig. 1 a) Rappresentazione schematica del degrado in funzione del danno, Cervenka Consulting b) Espulsione del copriferro, splitting e spalling failure, Lo Bue

Modellazione dei meccanismi di degrado per corrosione

Il fenomeno della corrosione ha notevole influenza sul comportamento meccanico di elementi strutturali in cemento armato, in relazione a:

- Riduzione della sezione trasversale delle barre di armatura;

- Riduzione delle proprietà meccaniche dell’acciaio (resistenza e duttilità);

- Fessurazione del calcestruzzo con riduzione resistenza a compressione;

- Deterioramento del meccanismo di aderenza.

La corrosione comporta una riduzione della sezione della barra e della capacità di allungamento sotto carico della parte di armatura che rimane integra, con tutte le conseguenze sulla duttilità strutturale. L’ossido di ferro (ruggine), che è il prodotto del processo di corrosione, genera un volume maggiore del metallo da cui ha avuto origine. Ciò produce tensioni radiali di compressione (Sc) nel calcestruzzo che circonda la barra e, per l’equilibrio, la nascita di trazioni circonferenziali (Sr).

Quando, quest’ultime, raggiungono la resistenza a trazione del conglomerato, si verifica la formazione di fessure, ortogonali alle isostatiche di trazione, ovvero radiali, che possono portare alla completa disgregazione ed espulsione del copriferro (Spalling Failure-figura 1.b).

Il legame di aderenza è una delle proprietà fondamentali sulla quali si basa il comportamento del calcestruzzo armato, è anch’esso influenzato dalla corrosione, attraverso i seguenti meccanismi:

- la fessurazione del calcestruzzo;

- cambiamento delle proprietà all’interfaccia acciaio/calcestruzzo;

- minor confinamento del calcestruzzo a causa della corrosione delle staffe;

- instabilità delle armature longitudinali dovuto allo spalling del calcestruzzo;

- riduzione della risposta ciclica sotto azioni orizzontali con diminuzione dell’energia dissipata e riduzione della capacità rotazionale dell’elemento.

Riduzione della sezione trasversale delle barre di armatura

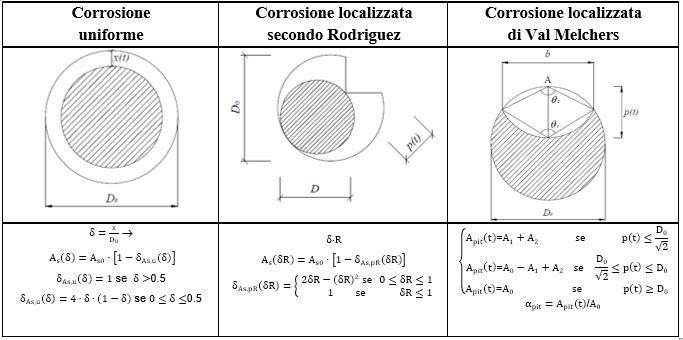

Tabella 1: Modello di degrado per riduzione sezione resistente

Variazione delle proprietà meccaniche delle armature

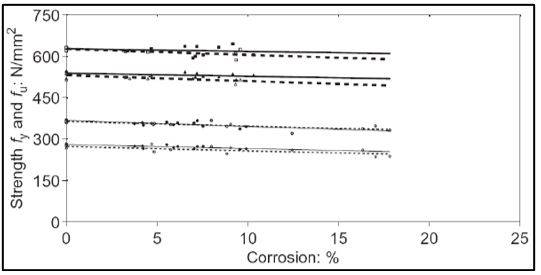

Resistenza acciaio: Per il modello di Pit alla Val – Melchers la riduzione della resistenza dell’acciaio può essere determinata tramite la relazione lineare proposta, vedi figura 2.

f=(1-β∙Qcorr )∙f0

in cui f0 è la resistenza della barra non corrosa allo snervamento o ultima, Qcorr è il livello di corrosione [%] e β viene posto uguale a 0,5. Qcorr viene determinato con la nota formula di Stewart (2009):

Qcorr = αpit = Apit (t) / A0

Fig. 2 Resistenza residua di barre di armatura corrose (da Du et al.,2005, Vergani et.al 2010)

Duttilità dell’acciaio: Nel caso della corrosione localizzata con l’approccio di Rodriguez possono essere utilizzate le formule per la corrosione uniforme tenendo conto del fattore di pitting R. Per il modello di Pit alla Val – Melchers, in Coronelli et al., 2004 è proposta la seguente relazione per valutare la perdita di duttilità, quindi la riduzione nella deformazione ultima dell’acciaio dal valore ε'su=εsu per il materiale vergine fino a ε'su=εsu per la completa perdita di duttilità:

ε'su = εsy+(εsu-εsy ) ∙ (1 - (αpit/αpit,max) ) se αpit ≤ αpit, max

L’andamento è lineare ed è proporzionale alla riduzione di area causata dal pitting, così come definita nella relazione:

αpit = Apit (t) / A0

Sono stati condotti diversi studi sperimentali per valutare il parametro α_(pit,max) e si è visto che i valori oscillano tra 0.5-0.1.

Degrado del calcestruzzo

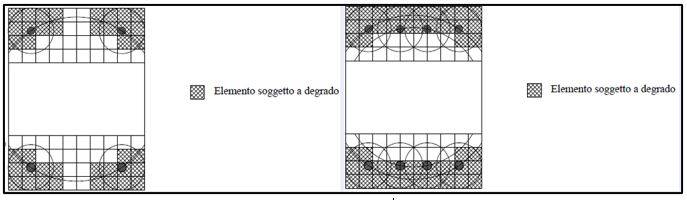

Il degrado del calcestruzzo è stato modellato in modo da riuscire a cogliere in maniera semplice le conseguenze principali sul comportamento globale. In particolare si considera il danneggiamento del materiale nella zona circostante le barre di armatura che si corrodono con una diminuzione della resistenza a compressione. Vanno dunque individuati gli elementi di calcestruzzo che si trovano in prossimità delle barre di armatura e che quindi possono subire il danneggiamento. A differenza di altri modelli semplificati ( Coronelli et al., 2004), in cui si assegnano a priori a tutti gli elementi del copriferro della zona compressa le caratteristiche del materiale degradato, il modello proposto in Vergani et.al (2010) prevede che solo gli elementi compresi in un intorno della barra di raggio pari al copriferro siano soggetti al degrado, inoltre solo negli elementi che si trovano al di fuori del nucleo confinato viene attivato il degrado.

Fig. 3 Individuazione degli elementi di calcestruzzo danneggiati dalla corrosione delle armature (Vergani et.al 2010)

Pur essendo un modello semplicistico, si riesce a cogliere il diverso meccanismo di danneggiamento dipendente dalla disposizione delle barre: se le barre sono molto vicine tra loro, il copriferro tenderà a distaccarsi secondo un piano, invece se le barre sono lontane oppure sono poste negli angoli, il danneggiamento sarà limitato alla parte vicina alla barra, con piani di frattura inclinati. Il degrado della resistenza a compressione per gli elementi di calcestruzzo fessurato viene modellato con riferimento alla relazione riportata in Coronelli et al., 2004:

fc,rid=fc / (1+K∙εt/εc0 )

dove:

K è un coefficiente legato alla scabrezza e al diametro delle barre ( si può assumere pari a 0,1 per barre nervate di medio diametro),

fc è il valore di picco della tensione di compressione, cui corrisponde la deformazione εc0. Esprimendo fcm=fc+8 in MPa, la deformazione εc0 si può calcolare come:

εc0 = 0.0017 + 0.0010∙(fcm⁄70)

εt rappresenta la deformazione trasversale di rigonfiamento della sezione e si può calcolare come:

εt = nbarre∙w/bi

in cui bi è la larghezza della parte di sezione considerata e w l’apertura media di fessura per ogni barra ed nbarre il numero di barre presenti in bi.

Caso di studio

Per meglio comprendere l’effetto che hanno gli indici di degrado per corrosione delle barre di armatura sulla vulnerabilità sismica delle strutture, si riportano alcuni risultati di un caso studio.

...continua la lettura nel PDF