Isolare gli edifici industriali e migliorare l’efficienza energetica: come fare

All'interno una panoramica e utili suggerimenti per limitare gli sprechi energetici che inevitabilmente interessano tutti gli elementi costruttivi dei fabbricati ad uso industriale.

Efficientare gli edifici industriali cercando di ridurre i consumi di energia termica/elettrica del patrimonio edilizio esistente è una grossa sfida che deve partire dalla valutazione di interventi riguardanti principalmente l’involucro perimetrale, veicolo primario delle dispersioni termiche degli edifici.

Nel proseguo del presente articolo proveremo a dare degli utili suggerimenti per limitare gli sprechi energetici che inevitabilmente interessano tutti gli elementi costruttivi dei fabbricati ad uso industriale.

Situazione italiana degli edifici industriali e tipologie

All’interno di un’ipotetica classifica europea, rispetto al numero di edifici classificabili come “Industriali”, l’Italia con oltre mezzo miliardo di mq si piazza ai primissimi posti rispetto ad altri paesi di uguale densità edilizia.

La maggior parte degli edifici industriali del nostro territorio sembra risalire agli anni '70 / '80, periodo in cui l’unico obiettivo era la crescita economica del paese, partendo proprio dalla costruzione di edifici per le attività produttive senza prestare particolare attenzione a principi inerenti all’efficienza energetica o al comfort degli ambienti interni dal punto di vista microclimatico.

Pertanto, oggi ci troviamo con un patrimonio edilizio, dedicato ai processi produttivi, ampio e variegato dal punto di vista costruttivo, sul quale c’è molto lavoro da fare per poterne ridurre gli sprechi e poter conseguire un certo risparmio energetico, in modo tale da contribuire allo stesso tempo al conseguimento degli obiettivi imposti dall’Unione Europea per limitare l’impatto ambientale.

Prima di analizzare nel dettaglio le possibili soluzioni di efficientamento che possono essere attuate, cercheremo di dare una breve descrizione delle tipologie costruttive presenti nel nostro paese.

In generale, come riportato nel DPR 412/93, regolamento che reca le indicazioni sulla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici al fine di contenere i consumi di energia, si definiscono fabbricati ad uso produttivo gli “Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili."

Ora, se facessimo una classificazione in base alle differenti destinazioni d’uso potremmo individuare le seguenti categorie:

- Magazzini

- Laboratori artigianali

- Fabbrica / officina

- Fabbricati atti per specifiche attività industriali.

Oltre che alla distinzione per destinazione d’uso, gli immobili adibiti all’esercizio di attività produttive presentano diverse tipologie edilizie, sia per quanto riguarda l’involucro perimetrale che per organizzazione degli spazi interni.

Destinazioni d’uso edifici industriali

Ogni edificio industriale, presenta caratteristiche edilizie differenti, in funzione della specifica attività lavorativa che si svolge al suo interno e al processo produttivo a cui è destinato. Di seguito si riportano le principali tipologie riscontrate sul territorio nazionale:

- Capannone industriale

- Edificio industriale avanzato a struttura leggera

- Laboratorio industriale.

Capannone industriale

Il capannone industriale è un immobile a sviluppo orizzontale costituito principalmente da moduli prefabbricati in cemento armato precompresso o in acciaio, con struttura a travi e pilastri in cemento armato, mentre le pareti laterali sono in genere formate da blocchi di cemento o laterizio.

Negli ultimi anni si sta iniziando a realizzare capannoni in carpenteria e PVC, tecnologia che si sposa molto bene con l’idea di minimizzare le tempistiche di costruzione e di alleggerimento delle strutture.

Il capannone risulta la soluzione più diffusa in tutto il nostro paese in quanto è perfettamente adattabile alle esigenze lavorative, oltre che ad avere bassi costi costruttivi rispetto a quelle tipologie che prediligono lo sviluppo degli ambienti in verticale.

Edificio industriale avanzato a struttura leggera

L’edificio industriale avanzato presenta caratteristiche costruttive molto simili a quelle dei capannoni industriali. Principalmente si differenziano in quanto gli spazi interni sono realizzati con partizioni mobili che permettono con molta facilità di modificare gli ambienti dei luoghi di lavoro, garantendo una certa flessibilità in funzione delle esigenze produttive.

Un’ulteriore peculiarità degli edifici industriali a struttura leggera è il sistema informatico di cui è dotata, organizzato in modo tale da gestire gli impianti presenti e il processo produttivo. Mediante tale gestione integrata di tutte le tecnologie installate nel fabbricato è possibile migliorare l’efficienza del sistema edificio/impianto nell’ottica di abbattimento dei costi inutili e del risparmio energetico.

Esempio di edificio industriale a struttura leggera

Il laboratorio industriale

Il laboratorio industriale o artigianale è solitamente uno spazio di ridotte dimensioni, all’interno del quale vengono svolte attività di piccola manifattura. La struttura edilizia che caratterizza tali laboratori è molto semplice, simile a quella degli edifici industriali a struttura leggera.

Inoltre, nella maggior parte dei casi sono inseriti all’interno di un immobile più grande.

Esempio di laboratorio industriale

Efficientamento energetico degli edifici industriali

Negli ultimi anni la progettazione degli edifici industriali, anche in ambito di ristrutturazione, ha iniziato a tenere in considerazione quelle che sono le esigenze sempre più pressanti dal punto di vista di bilancio e gestione aziendale come il contenimento dei costi dovuti al consumo di energia, la garanzia del confort ambientale per chi utilizza gli spazi interni, la gestione dei sistemi impiantistici secondo un’ottica di future manutenzioni o sostituzioni.

LEGGI ANCHE

Climatizzazione negli edifici industriali: quali sono i requisiti per garantire comfort, sicurezza ed efficienza?

Per aumentare l’efficienza energetica di un edificio si dovrebbe effettuare un intervento integrato con gli impianti di climatizzazione degli ambienti interni e prevedere l’utilizzo di risorse sostenibili meno impattanti climaticamente. Leggi l'articolo di approfondimento sugli impianti di climatizzazione.

Per il conseguimento di tali obiettivi, un primo passo da prendere in considerazione dovrebbe riguardare le opere di efficientamento dell’involucro edilizio in modo tale da limitare la dissipazione dell’energia termica calda/fredda, soddisfare i fabbisogni richiesti, evitare gli sprechi e quindi minimizzare i costi.

E’ risaputo che un lavoratore aumenta la sua produttività se l’ambiente in cui svolge le sue mansioni garantisce condizioni microclimatiche confortevoli, viceversa, nel caso in cui fosse obbligato a svolgere i suoi compiti in condizioni termiche non ideali la sua produttività si riduce comportando dei costi aggiuntivi all’azienda.

Inoltre, ancora oggi, a pesare fortemente sul bilancio aziendale, sono le spese sostenute per il riscaldamento/raffrescamento degli edifici e per l’illuminazione degli ambienti interni. Ciò avviene principalmente a causa di strutture edilizie fortemente disperdenti e di impianti che utilizzano per lo più fonti di energia non rinnovabili

Quindi, per abbattere i costi la soluzione più efficace è quella di migliorare l’isolamento termico dell’edificio ed integrare sistemi impiantistici efficienti dal punto di vista energetico.

CONSIGLIO/BUONA PRASSI

Qualora si volesse efficientare un edificio industriale è buona prassi avere ben chiare quelle che sono le lavorazioni all’interno dello stabilimento: ad esempio, se esistesse un’area di carico/scarico merci si dovrebbe cercare di compartimentare la zona e isolarla rispetto alle altre parti del fabbricato in modo tale da limitare le dispersioni di calore dovute all’apertura dei portoni sezionali. Successivamente si potrà intervenire con l’installazione di pannelli isolanti in tutte quelle zone dove è più semplice raggiungere i risultati richiesti.

Tipologia di interventi di isolamento termico degli edifici

Intervenire mediante opere di isolamento sulle strutture edilizie di fabbriche e capannoni industriali consente non solo di ridurre la dissipazione di calore verso l’esterno ma anche di limitare la formazione di umidità all’interno degli ambienti, garantire temperature ottimali e aria salubre ai lavoratori, valorizzare sul mercato l’ambito produttivo specifico.

In linea generale, per ottimizzare l’efficienza energetica non basta intervenire solamente sull’ “involucro” ma si dovrebbe pensare ad un efficientamento del sistema edificio-impianti: in quest’ultimo caso, infatti, i risparmi energetici conseguibili possono raggiungere percentuali dell’ordine del 30%-40%.

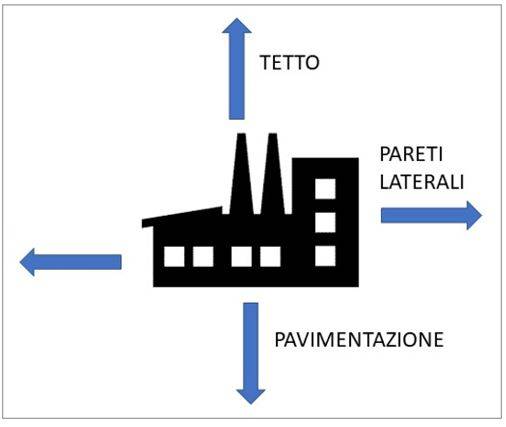

Per quanto riguarda la parte edilizia, gli interventi di isolamento dovrebbero riguardare le superfici maggiormente disperdenti:

- Isolamento del tetto o sistema di copertura

- Isolamento delle pareti perimetrali

- Isolamento dei pavimenti o solaio di calpestio

Isolamento tetto

A livello progettuale, si deve avere ben chiaro la tipologia costruttiva e i materiali della copertura sulla quale effettuare l’intervento di coibentazione.

Una volta individuato il layout dal quale partite possiamo definire a seconda delle esigenze e dei budget a nostra disposizione come intervenire.

Coibentare un tetto esistente è possibile utilizzando diverse tecniche come:

- Rivestimento dall’interno applicando il materiale isolante tramite incollaggio o fissaggio meccanico.

- Posare esternamente i pannelli isolanti sotto il manto di copertura

- Installazione di lamiere grecate coibentate / pannelli sandwich coibentati

- Realizzazione di tetti ventilati che permettono un maggior controllo termoigrometrico durante la stagione invernale e la dissipazione del calore nel periodo estivo.

A tal proposito, la norma UNI 8178-2:2019 “Edilizia - Coperture - Parte 2: Analisi degli elementi e strati funzionali delle coperture continue e indicazioni progettuali per la definizione di soluzioni tecnologiche” suddivide le coperture in alcuni strati fondamentali:

- la parte strutturale che ha la funzione di supportare i carichi permanenti e variabili;

- lo strato di tenuta o impermeabilizzante che ha la funzione di proteggere gli edifici dai fenomeni meteorici;

- lo strato termoisolante che ha la funzione di limitare le dispersioni di calore e quindi i fabbisogni termici dell’edificio.

In particolare, la posizione dello strato isolante rispetto all’elemento di tenuta individua la tipologia di copertura:

- tetto caldo: pannello isolante posto all’intradosso dell’elemento di tenuta;

- tetto rovescio: pannello isolante posto all’estradosso dell’elemento di tenuta;

- tetto sandwich: doppio strato isolante, caratterizzato in genere da due pannelli, di differente spessore, posti solitamente all’estradosso del supporto strutturale e quindi all’intradosso dell’elemento di tenuta (pannello a spessore maggiore) e all’estradosso dell’elemento di tenuta idraulica (pannello a spessore minore).

Nel caso di tetto caldo, l’isolante si trova in una posizione protetta dall’impermeabilizzazione. Ciò comporta una maggiore durabilità delle sue prestazioni e delle sue caratteristiche intrinseche. Tuttavia, l’isolante da considerare per questo tipo di applicazione dovrà avere elevata resistenza alla compressione e resistenza alla dilatazione termica, in modo tale da contenere le variazioni dimensionali dello strato impermeabilizzante ed evitare che si creino elevate tensioni fra le superfici di contatto. A tal proposito, in genere la posa in opera dello strato di tenuta e del pannello isolante è di tipo incrociato.

Inoltre, l’elemento isolante deve possedere una certa resistenza a compressione per supportare i carichi che possono incidere sull’elemento di copertura (macchinari e unità di trattamento dell’aria, canalizzazioni e altri accessori) garantendo, allo stesso tempo, che la struttura di copertura sia calpestabile/praticabile per le operazioni di manutenzione.

Per questo tipo di applicazione vengono solitamente utilizzati pannelli in schiuma poliuretanica termoindurenti che, in genere, grazie alle loro caratteristiche. non subiscono deformazioni e possono essere utilizzati anche quando si raggiungono temperature molto elevate.

In un tetto rovescio la membrana impermeabilizzante viene posata al di sotto dello strato termoisolante. Ciò permette di preservare le caratteristiche del manto impermeabile, riducendo le escursioni termiche e le sollecitazioni a cui può essere sottoposto tale strato. In questo caso la tipologia di isolanti più utilizzata è quella del polistirene estruso in quanto, grazie alle sue caratteristiche, garantisce un comportamento ottimale anche se sottoposto alle intemperie (isolamento termico, resistenza meccanica, mantenimento delle prestazioni nel tempo, resistenza ai cicli gelo-disgelo, ridotto assorbimento d’acqua).

Infine, alcuni capannoni industriali costituiti da elementi prefabbricati possono avere una conformazione del sistema di copertura non piano e necessitano quindi di soluzioni facilmente adattabili alle strutture prefabbricate, anche ad andamento curvilineo. A tal proposito, i pannelli sandwich permettono elevata flessibilità dello strato isolante in funzione delle diverse esigenze costruttive, sia per le nuove costruzioni che in ambito di ristrutturazione. Inoltre, solitamente sono caratterizzati da pannelli isolanti di dimensioni contenute a fronte di valori di conducibilità termica particolarmente ridotti.

L'articolo continua con l'analisi delle soluzioni per le pareti opache e pavimentazioni.

SCARICA IL PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL SITO.

Efficienza Energetica

L'efficienza energetica in edilizia e impiantistica è fondamentale per la progettazione sostenibile, puntando alla riduzione dei consumi e all'ottimizzazione delle risorse. Normative, certificazioni, isolamento termico, domotica e dettagli costruttivi giocano un ruolo chiave nel migliorare le prestazioni energetiche degli edifici.