Monitoraggio di torri in muratura con la tecnica della emissione acustica

L’emissione acustica (AE) è una tecnica di monitoraggio non invasiva efficace nella diagnosi precoce dei danni strutturali in edifici storici come ad esempio nelle torri in muratura. L’articolo illustra i principi della tecnica e i risultati ottenuti nel monitoraggio della Torre Asinelli di Bologna, evidenziando correlazioni con eventi sismici e ambientali.

Il monitoraggio con l’emissione acustica — per quanto ancora poco usato in Italia nel campo dell'ingegneria civile rispetto a Belgio, Germania, UK, USA, Giappone e Cina — presenta notevoli potenzialità anche nell’ambito della conservazione dei beni monumentali, la cui tutela rappresenta un aspetto fondamentale per il valore culturale e storico del nostro Paese.

In particolare, l’applicazione sulle torri in muratura di questa tecnica permette di valutare in modo totalmente non invasivo il danneggiamento delle strutture murarie e fornire indici di sicurezza strutturale. L’articolo descrive il caso studio della Torre Asinelli di Bologna.

Introduzione alla tecnica dell’emissione acustica

L'Emissione Acustica (acronimo “AE” - Acoustic Emission utilizzato in letteratura scientifica), è una tecnica di controllo non distruttivo che non prevede alcuna immissione di energia all’interno dei materiali.

A differenza di altre tecniche ultrasoniche che prevedono la misurazione della risposta ad un’eccitazione acustica immessa artificialmente nella struttura da monitorare, le AE si avvalgono di una tecnica che analizza gli impulsi emessi spontaneamente dalle fratture proprio nel momento in cui si generano.

Le microfratture, infatti, emettono energia sotto forma di onde elastiche ultrasoniche, le AE, che vengono registrate da speciali sensori piezoelettrici.

In sintesi, questa tecnica permette di ricevere e analizzare i segnali prodotti dai difetti e della loro evoluzione nel tempo, consentendo una diagnosi precoce dei danni strutturali emergenti.

La rete di trasduttori, applicati sulla superficie della struttura da monitorare, acquisisce i segnali ultrasonici, di frequenza tra i 20 kHz ed 1 MHz, emessi spontaneamente da un materiale quando è sottoposto a fenomeni irreversibili di danneggiamento, microfessurazione, degradazione, corrosione.

La tecnica di monitoraggio con le AE nasce nel campo dell’ingegneria meccanica, aereonautica e civile. Solo recentemente è stata applicata, con notevole successo e grandi potenzialità, anche nel campo dell’architettura storica e dell’arte, grazie alla sua non invasività.

I sensori AE, infatti sono perfettamente applicabili e removibili sia su superfici murarie che su affreschi.

La valutazione della sicurezza strutturale delle costruzioni storiche, oltre a essere di fondamentale rilevanza per la salvaguardia della vita delle persone e per la conservazione dei beni monumentali, richiede un’adeguata interpretazione delle condizioni ambientali, delle combinazioni dei carichi e delle caratteristiche dei materiali. Soprattutto per strutture murarie vetuste, l’accumulo del danneggiamento e l’evoluzione dei quadri fessurativi rappresentano fattori dominanti per la valutazione della sicurezza.

La muratura rappresenta un materiale le cui leggi costitutive sono di difficile identificazione, caratterizzate da un comportamento anisotropo per la vasta eterogeneità delle tecniche costruttive, per i differenti livelli di degrado e manomissione intercorsi nel tempo.

Tuttavia per progettare il recupero strutturale di edifici storici in muratura è quanto mai importante partire da una adeguata conoscenza delle caratteristiche costruttive e dell’effettivo stato di danneggiamento della struttura muraria.

La tecnica delle AE permette di monitorare il propagarsi di una fessura già presente nella struttura in muratura, oppure una zona della struttura in cui si prevede il massimo valore tensionale.

Questo allo scopo di valutarne la stabilità in base all’evoluzione del danneggiamento, che potrebbe arrestarsi gradualmente oppure progredire rapidamente fino a produrre situazioni di pericolo per la struttura e per l’incolumità pubblica.

L’applicazione delle AE è stata studiata per molti anni dal gruppo di ricerca afferente al Laboratorio di Meccanica della Frattura “Alberto Castigliano”, presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale Edile e Geotecnica del Politecnico di Torino. Il Direttore del Laboratorio era il Prof. Alberto Carpinteri, ed ora ne è responsabile lo scrivente.

Gli studi sono stati svolti in contesti di alta complessità e delicatezza sia dal punto di vista storico che strutturale, come ad esempio le torri medioevali [1-4], definendone le condizioni di stabilità durante l’evoluzione del processo di frattura.

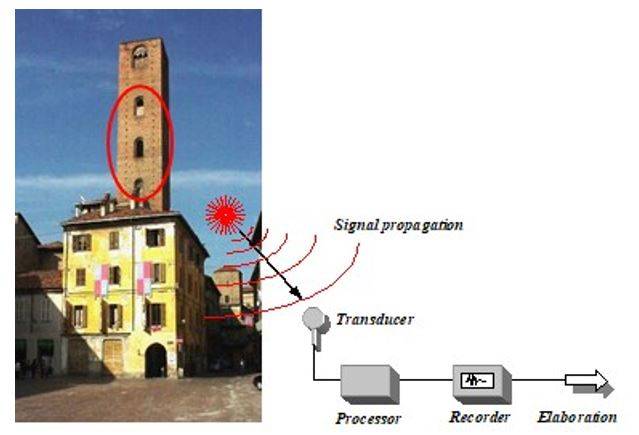

Questa particolare tipologia di strutture in muratura presentano spesso lesioni diffuse dovute a diverse cause, come l’elevato peso proprio e snellezza, gli effetti del creep, dei sismi, delle vibrazioni del traffico veicolare e del vento [4]. Già dalla fine degli anni ‘90, il gruppo di ricerca ha iniziato gli studi sulle torri medioevali di Alba (fig. 1) [2-4], fino ad arrivare ad applicare tale tecnica al monitoraggio delle torri Asinelli e Garisenda di Bologna [5-8]. In questo articolo saranno illustrati i risultati sulla torre Asinelli [5,7].

Fondamenti della tecnica della emissione acustica

Nei materiali eterogenei, come ad esempio rocce, calcestruzzo, muratura, la frattura avviene al culmine di un processo di danneggiamento progressivo dovuto ai carichi applicati o alla severità delle condizioni ambientali.

Il processo di microfratturazione è accompagnato da un rapido rilascio spontaneo di energia sotto forma di onde elastiche, dette emissioni acustiche (AE).

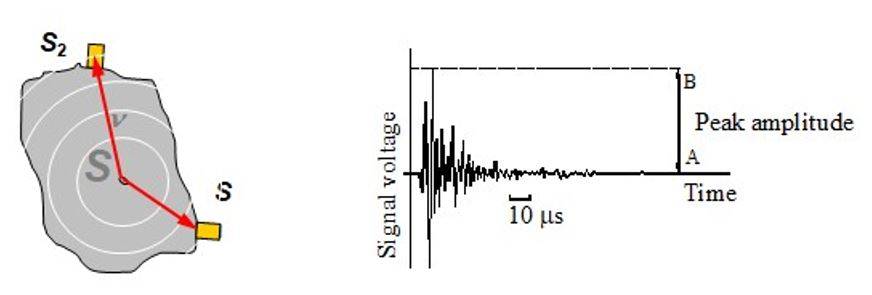

Le onde elastiche si propagano attraverso il materiale verso la superficie dell’elemento e possono essere rilevate da sensori appropriati che la trasformano le vibrazioni in segnali elettrici (fig. 2).

I segnali AE portano con sé una certa quantità di informazioni che li caratterizzano, individuandone l’origine e la provenienza. Essi si generano solo quando le fratture crescono oppure quando i bordi si toccano l’un l’altro. Le fratture sono sorgenti AE solo quando si propagano, poiché le onde elastiche terminano quando viene raggiunta una nuova configurazione di equilibrio, e l’energia emessa rilasciata nel volume svanisce.

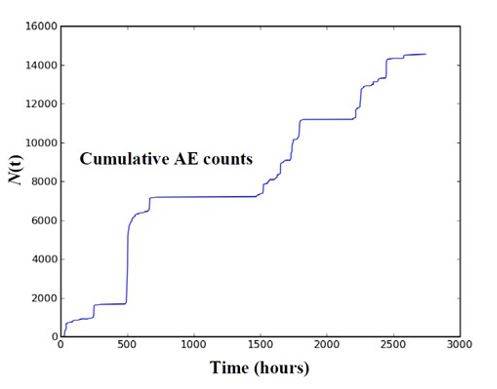

I segnali percepiti dai sensori sono analizzati da misuratori di soglia (fig. 2), che hanno la funzione di conteggiare le oscillazioni che superano una certa tensione, misurata in volt (V). Si possono tracciare, quindi, delle curve cumulative che misurino il numero delle oscillazioni in modo continuo nel tempo, ovvero che misurino i conteggi accumulatisi in sottoperiodi del tempo di prova (fig. 3).

Questo metodo di analisi è chiamato conteggio delle oscillazioni (Ring-Down Counting) ed è ampiamente usato per la rilevazione dei difetti. In prima approssimazione, infatti, si confronta il numero dei conteggi (NT) con la quantità di energia rilasciata durante il processo di carico, supponendo che le relative somme crescano proporzionalmente all’estendersi della zona danneggiata.

Naturalmente questa tecnica prevede anche altre modalità di analisi: ad esempio, tenendo conto delle caratteristiche dei trasduttori ed in particolare dello smorzamento, è possibile considerare tutte le oscillazioni prodotte da un singolo segnale AE come appartenenti ad un unico evento (fig. 3) e sostituire al conteggio delle oscillazioni il conteggio degli eventi (Events Counting).

I trasduttori generalmente sono impostati su una banda larga in frequenza, compresa tra 50 kHz e 800 kHz, e sono costituiti da sensori preamplificati, ciascuno dei quali è collegato a un’unità che registra i segnali.

Tali unità possono operare in modo indipendente oppure essere sincronizzate tra loro. Il sistema si completa con un’unità centrale dedicata alla fase di sincronizzazione e con un misuratore di soglia. Il segnale rilevato dai trasduttori viene convertito in tensione elettrica, successivamente, viene filtrato per eliminare le frequenze indesiderate, come le vibrazioni provenienti dalla strumentazione meccanica, che tipicamente si trovano sotto i 50 kHz.

Con questa metodologia è possibile individuare, anche tramite una molteplicità di sensori e tramite triangolazione, la posizione del danno, qualora questa sia inizialmente sconosciuta, e successivamente valutare la stabilità della sua evoluzione.

Monitoraggio della Torre Asinelli

Apparecchiatura per il monitoraggio AE

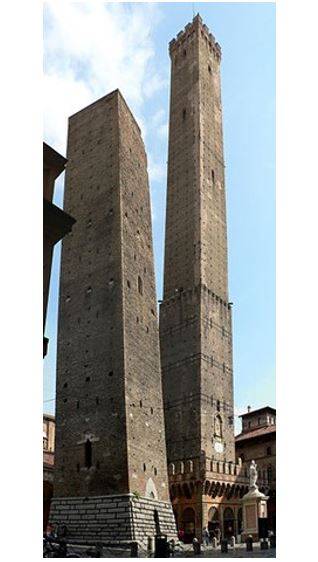

La costruzione della Torre Asinelli, insieme alla Garisenda, risale all’inizio del XII secolo. Queste torri, come è noto, caratterizzano il centro storico di Bologna (fig. 4).

La struttura della Torre Asinelli si erge per un'altezza di 97.30 m; ha una sezione trasversale quadrata, rastremata lungo la sua altezza, con lati che misurano circa 8.00 m alla base e 6.50 m alla sommità.

Dal punto di vista strutturale, la torre è suddivisa in quattro segmenti, a seconda del tipo di muratura. Lo spessore delle murature varia da 3.00 m alle fondazioni a 1.00 m alla sommità. La muratura del secondo e del terzo segmento è a sacco, costituita da una parete esterna e una interna, che racchiudono un impasto di pietrisco, mattoni e malta. Alla base, fino a un'altezza di 8.00 m, la torre è circondata da un porticato realizzato alla fine del XV secolo.

Gli studi condotti all'inizio del XX secolo hanno rivelato che la torre pendeva verso ovest di 2.25 m, mentre le ultime misurazioni, effettuate nel 2009 dal Prof. A. Capra tramite scansione laser, hanno rilevato un'inclinazione complessiva di 1.51° e una deviazione dalla verticalità di 2.38 m.

Pertanto, la deviazione è aumentata di 13 cm nel corso di circa 1 secolo, a una velocità media di 1,30 mm/anno [5].

I dispositivi AE sono stati posizionati in una zona significativa, facile da raggiungere per scopi di monitoraggio, 6 sensori AE sono stati applicati all'angolo nord-est della torre, ad un'altezza media di circa 9 metri da terra, immediatamente al di sopra del porticato (fig. 5). In questa zona, la muratura a sacco ha uno spessore medio di circa 2.45 m.

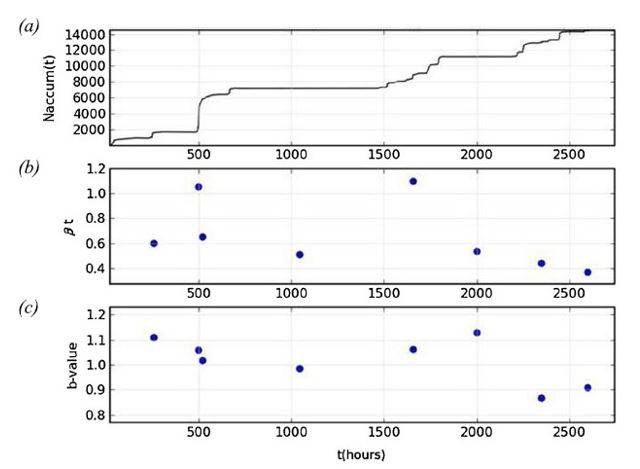

Il monitoraggio è iniziato il 23 settembre 2010 alle 17:40 e si è concluso il 28 gennaio 2011 alle ore 13:00 per totale di circa 2915 ore, corrispondenti a 122 giorni consecutivi.

La valutazione del danno nella muratura viene eseguita considerando la distribuzione statistica delle grandezze del segnale AE secondo la legge di Gutenberg-Richter [5]:

log N (≥M) = a – bM,

dove N è il numero di segnali AE con magnitudo maggiore di M, a e b sono i parametri fondamentali della legge.

Il “b-value” è un parametro importante per la valutazione del danno nelle strutture in quanto diminuisce all’incrementarsi del danneggiamento. Riferendosi alla sismologia, l'analisi del b-value viene spesso utilizzata per valutare la gravità del danno in evoluzione, in quanto tale parametro rappresenta la distribuzione delle ampiezze dei segnali AE.

Poiché le ampiezze dei segnali sono proporzionali alle dimensioni delle fratture, durante il loro sviluppo una riduzione del b-value indica la coalescenza da micro a macro fratture e il possibile avanzamento verso uno stato critico, che potrebbe condurre al collasso della struttura. I dati AE basati sulla variazione del b-value possono essere interpretati utilizzando analisi statistiche e frattali che tengano conto della natura multiscala del processo di sviluppo delle fratture.

Valori di b intorno a 1.5 corrispondono alla situazione di un danno diffuso, in equilibrio tra una condizione stabile ed instabile. Per valori discendenti verso 1.0 si ha invece il raggiungimento di condizioni di instabilità strutturale.

L'evoluzione temporale del danneggiamento viene invece catturata dalla seguente legge temporale:

N(t) ~ tβt,

dove N(t) è il numero accumulato di segnali AE fino al tempo t, mentre βt è un parametro che caratterizza la velocità di evoluzione del danneggiamento; βt> 1 descrive un danno sempre più accelerato.

L'andamento variabile nel tempo del b-value indica che la struttura passa da condizioni di stabilità (se b>1.5), a situazioni di instabilità con il generarsi di nuove fratture che si organizzano in piani preferenziali negli elementi monitorati (b<1). Osservando il grafico della figura 6 si può dire che se a periodi di accelerazione del danneggiamento βt >1 corrispondono decrementi del b-vaue (b<1), allora la condizione della parte di struttura monitorata tende ad essere instabile. I momenti decisamente critici della struttura sono quello avvenuti intorno alle 500 e alle 1600 ore di monitoraggio.

...CONTINUA LA LETTURA DELL'ARTICOLO INTEGRALE NEL PDF

Controlli e Diagnostica

Controlli e diagnostica nelle costruzioni: su INGENIO articoli, normative e tecnologie per garantire qualità e sicurezza di edifici e infrastrutture.

Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp