Ponte di Messina, venti anni fa

Membro del Comitato Tecnico Scientifico sul Ponte di Messina, il Prof. Franco Bontempi ci racconta l'iter dell'attività di progettazione del Ponte di Messina partita vent'anni fa.

Inizio attività: 2002

Venti anni fa, in questi giorni di gennaio, veniva avviata presso il Ministero delle Infrastrutture l’attività del Comitato Tecnico Scientifico sul Ponte di Messina. Compito di questo comitato – coordinato dal Prof. Remo Calzona della Sapienza, composto dai Proff. Vittorio Nasce’ del Politecnico di Torino (strutture in acciaio), Giovanni Solari dell’Università di Genova (azione del vento), Franco Bontempi della Sapienza (analisi strutturali), Alberto Prestininzi della Sapienza (geologia), Massimo Grisolia della Sapienza (geotecnica) oltre a un rappresentante di ANAS e uno di RFI – era riprendere in mano il progetto del ponte definito alla fine del 1992 dalla Società Stretto di Messina S.p.A. - il cosiddetto Progetto Preliminare (PP92) - sul quale ANAS e Ferrovie dello Stato avevano espresso il loro parere tecnico nel corso degli anni 1994 e 1995, eventualmente aggiornandolo.

Nello sviluppo di una struttura così eccezionale come il Ponte di Messina, è naturale un collegamento con il progresso delle conoscenze e la conseguente complessità delle attività. Ad esempio, in Giappone il Ministero delle Costruzioni aveva avviato le indagini per i ponti sullo Stretto di Akashi e sullo Stretto di Naruto nel 1959, e la Honshu-Shikoku Bridge Authority era stata fondata nel 1970: il ponte principale, infine, è stato inaugurato nel 1998. È quindi naturale che ogni progetto di tali opere estreme rifletta il contesto tecnico scientifico del momento e rappresenti una sintesi destinata ad essere superata nel futuro. Questa considerazione vale per tutti gli aspetti di un progetto: coinvolge anche le sensibilità sociali, gli indirizzi politici, le conoscenze scientifiche e le competenze tecniche, le tecniche costruttive e i materiali disponibili, …

Ad esempio, per quanto riguarda le capacità computazionali e le possibilità di rappresentazione grafica dei risultati, nelle migliaia di pagine di documentazione a supporto del Progetto Preliminare (PP92) si trovano le analisi strutturali svolte dalla Società Steinman di New York chiamata come consulente internazionale: in esse si trovano immagini come quella sotto riportata. Tale immagine (ottenuta come si può vedere alle ore 10:26 del 20 novembre 1992), rappresenta la zona critica dell’incrocio dell’impalcato del ponte (due cassoni stradali laterali e quello ferroviario centrale) fra le due gambe del pilone: si era utilizzata una macchina fotografica reflex per riprendere lo schermo di cui si nota la curvatura e, nel merito, è indicativo osservare la discretizzazione utilizzata (mesh).

La revisione critica del Progetto Preliminare (PP92) è durata circa un anno con incontri a scadenza settimanale del Comitato Tecnico Scientifico, in cui anche attraverso specifiche audizioni, furono esaminati tutti gli aspetti del progetto. In particolare, fondamentali furono le considerazioni relative al traffico ferroviario e alle necessità della navigazione. Uno dei risultati più importanti fu, infatti, la negoziazione con le Autorità per la definizione di una zona navigabile con franco di 65 metri e larghezza ridotta a 600 metri posta in asse allo stretto di Messina: in questo modo, il profilo del ponte poteva essere abbassato con ovvi risvolti economici specie sulle zone di avvicinamento all’impalcato centrale fra le due sponde a terra.

In questa fase di ricognizione del Progetto Preliminare, furono sviluppate (anche attraverso lo specifico contratto di ricerca con la Sapienza – “Attività scientifica per la definizione della cornice concettuale e degli strumenti operativi di progetto e di analisi”) differenti modellazioni numeriche tese ad esplorare e valutare la sensibilità della soluzione rispetto a macro-parametri quali le altezze delle antenne e la disposizione dei cavi. Questa attività di analisi strutturale e ancora di più le discussioni dei risultati permisero di acquisire consapevolezza delle varie problematiche, anche con la valutazione di quelle che potevano essere considerate non conformità, di gravità diverse, presenti nei pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle relazioni di ANAS e di FS, e negli approfondimenti dell’Advisor internazionale Steinman.

Alla fine del 2002, tale Comitato ha sintetizzato le proposte progettuali nel documento “Indirizzi progettuali e deliberazioni per il progetto preliminare” che ha portato alla redazione del Progetto Preliminare (PP03), approvato dal CIPE nell'agosto 2003, che definiva le proprietà geometriche ineludibili e i requisiti prestazionali obbligatori che dovevano essere soddisfatti da eventuali proposte progettuali.

Preparazione documenti di gara: 2003-2004

Alla fine della prima metà del 2003, il Comitato Tecnico Scientifico fu trasferito dal Ministero delle Infrastrutture alla Società Stretto di Messina, con una composizione allargata: Prof. Remo Calzona, Sapienza (coordinatore); Prof. Massimo Grisolia, Sapienza (geotecnica); Prof. Fabio Casciati, Pavia (affidabilità e sicurezza); Prof. Alberto Prestininzi, Sapienza (geologia); Prof. Giovanni Solari, Genova (azione del vento); Prof. Pier Giorgio Malerba (ponti); Prof. Franco Bontempi Sapienza (analisi strutturali); Prof. Raffaele Casciaro, Cosenza, Prof. Santi Rizzo, Palermo – in seguito Prof. Giuseppe Muscolino, Palermo; Prof. Marc Panet, Parigi (gallerie).

Il compito di tale comitato era, partendo dal Progetto Preliminare (PP03), portare ad una configurazione del ponte - denominata colloquialmente Progetto di Gara (PG04) - come base per eventuali proposte progettuali migliorative che potevano essere presentate dai futuri vincitori della gara per la realizzazione dell’opera di attraversamento.

Tutte queste attività hanno portato alla fine del 2004 al documento “Basi di progettazione e livelli di prestazione attesi per il ponte” che definiva gli aspetti fondamentali del progetto e stabiliva i livelli di prestazione attesi per il ponte che dovevano essere raggiunti e soddisfatti in ogni successivo sviluppo progettuale, nelle fasi costruttive e dalla struttura del ponte ultimata e collaudata. È da rilevare che questo documento constava di 60 pagine solamente.

Progettazione prestazionale

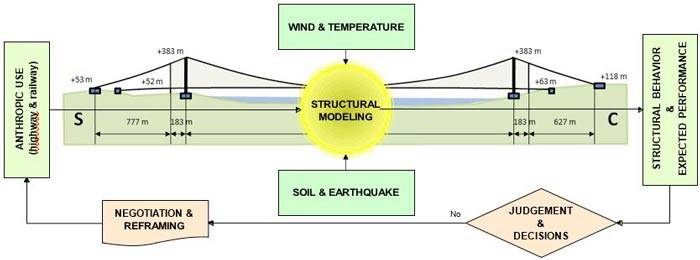

Il quadro generale individuato per l’impostazione del progetto del ponte - presentato nel documento sopra citato - era quello prestazionale (Performance-based Design). Tale approccio può essere rappresentato dallo schema riportato nella figura sottostante e descritto come di seguito:

- sono precisati i carichi da traffico ferroviario e stradale che si vogliono far transitare sull’opera;

- è definito il contesto ambientale in cui è posta l’opera, individuando le magnitudo delle azioni naturali (in particolare, caratteristiche del vento e di intensità del sisma);

- sono ottenute da simulazioni numeriche e attività sperimentali le prestazioni attese (transitabilità) e i livelli di sicurezza ottenibili;

- questi risultati sono valutati e se ritenuti soddisfacenti e adeguati si interrompe il processo;

- altrimenti, si apre una fase di negoziazione e di eventuale riformulazione degli obiettivi del progetto in termini di utilizzo e disponibilità dell’opera, tornando al punto 1) per una ulteriore iterazione.

È intrinseca la delicatezza e la natura tendenzialmente conflittuale di questo processo. Infatti, la definizione di livelli prestazionali e di sicurezza troppo elevati, può portare a richiedere strutture che sono irrealizzabili, sia tecnicamente sia economicamente. Viceversa, definire livelli di prestazione e di sicurezza troppo bassi, può convincere la fattibilità di un’opera che però risulta inadeguata e potenzialmente perfino non sicura.

In questa ottica, il Comitato Tecnico Scientifico, pur trovandosi pesantemente fra differenti e anche contrastanti attese e pressioni, ha mantenuto sempre un atteggiamento indipendente, obiettivo, imparziale ed equilibrato.

È evidente la centralità delle valutazioni numeriche attraverso modellazioni sofisticate: in particolare, se è vero che sperimentazioni ad-hoc come in galleria del vento possono essere significative, esse sono naturalmente orientate a singoli aspetti mentre è solo attraverso una analisi strutturale completa che si tiene in conto la globalità e la contemporaneità della risposta dell’opera, ad esempio azione del vento e transito ferroviario: nella figura seguente è illustrata la storia temporale del tiro nei due cavi (nord e sud) come ottenuti da una analisi dinamica nonlineare della durata di 1 ora (3600 secondi) in cui si nota l’effetto del passaggio di un treno sul ponte. Nella figura ancora dopo, il quadro complessivo delle analisi sviluppate.

Comprensione e scomposizione dell’opera di attraversamento

La progettazione di un’opera d’arte è un’attività di sintesi che presuppone una chiara visione di come sarà composta la struttura. Nel documento “Basi di progettazione e livelli di prestazione attesi per il ponte” del 2004, l'intera struttura del ponte era organizzata gerarchicamente come mostrato nella figura sotto riportata.

Si classificavano le parti strutturali in tre livelli:

- I. MACROSCOPICO, relativo a dimensioni geometriche confrontabili con l'intero attraversamento e con ruolo generale nel comportamento strutturale; le parti così considerate erano:

- A. un sistema principale, connesso con il meccanismo resistente globale,

- B. un sistema secondario, collegato con la parte strutturale caricata direttamente dal traffico autostradale e ferroviario,

- C. sistemi ausiliari, relativi a specifiche operazioni che il ponte poteva normalmente o eccezionalmente affrontare durante la sua vita di progetto: manutenzione, manutenibilità ed emergenza.

- II. MESOSCOPICO, relativo a dimensioni geometriche ancora rilevanti rispetto all'intera costruzione ma legate ad un ruolo specifico nel sistema complessivo;

- III.MICROSCOPICO, relativo a dimensioni geometriche minori e ruoli strutturali specializzati: sono componenti o elementi.

L’importanza di questa suddivisione era molteplice:

- a) l'organizzazione della struttura è in primo luogo connessa con i percorsi di carico che devono essere sviluppati all’interno della struttura stessa: questa suddivisione può chiarire al gruppo di progettazione i compiti di ciascuna parte della struttura e guidarne la concezione;

- b) parti appartenenti a livelli diversi di tale organizzazione richiedono proprietà di affidabilità diverse; per quanto riguarda le condizioni di cedimento strutturale, tale scomposizione consente di classificare i singoli meccanismi critici in ordine di rischio e conseguenze in caso di cedimento: ad esempio, sempre nella figura sotto riportata, sono indicati da riquadri gialli, arancioni e rossi, zone di livelli differenti (decrescenti) di danno accettabile; tali requisiti qualitativamente assunti possono essere tradotti quantitativamente definendo differenti livelli di sollecitazione nelle diverse parti del ponte (vedi tabelle di seguito);

- c) esistono forti relazioni tra ciclo di vita e manutenzione delle diverse parti: con riferimento alla loro funzione strutturale, ai livelli di sicurezza richiesti e alla loro riparabilità, strutture e sottostrutture si distinguono in componenti primarie (critiche, non riparabili o che richiedono che il ponte sia da mettere fuori servizio per un periodo consistente in modo che possano essere riparate) e componenti secondari (riparabili con lievi limitazioni al funzionamento del ponte). Come caso specifico si può considerare l'intero sistema di pendini, che può essere classificato come componente strutturale principale in relazione alla sicurezza strutturale globale del ponte, mentre un singolo gruppo di pendini può essere considerato un componente secondario per la sua riparabilità e/o capacità di sostituzione.

L'articolo continua...

SCARICA* E LEGGI L'ARTICOLO INTEGRALE

*Previa registrazione gratuita al sito di INGENIO