Nasce il Low Carbon Ratings per cemento e calcestruzzo

La GCCA ha introdotto due strumenti globali — LCR-Cement e LCR-Concrete — per classificare l’impronta di CO₂ di cemento e calcestruzzo. Questo articolo analizza come funzionano, i vantaggi per la progettazione e gli appalti, ma anche i limiti, soprattutto in ottica di ciclo di vita dell’opera. Una guida tecnica per ingegneri, progettisti e decisori pubblici.

Calcestruzzo green: analizzare, comprendere, valutare

La sostenibilità nel settore delle costruzioni non può più essere una dichiarazione di intenti: deve poggiare su strumenti tecnici, condivisi e verificabili. In questo contesto, la Global Cement and Concrete Association (GCCA) ha sviluppato due sistemi di classificazione—LCR-Cement e LCR-Concrete—che promettono di trasformare il carbonio in un parametro misurabile e comparabile, al pari della resistenza o della durabilità.

Questo articolo nasce con l’obiettivo di analizzare in modo tecnico e critico questi due strumenti: come funzionano, quali vantaggi offrono, quali limiti presentano e, soprattutto, se riescono a superare la logica del singolo prodotto per abbracciare una visione più ampia, orientata alla sostenibilità dell’opera nel suo intero ciclo di vita.

L’intento è duplice: fornire ai professionisti un quadro chiaro e operativo e stimolare un dibattito costruttivo su come integrare questi strumenti nelle pratiche progettuali e nei criteri di valutazione ambientale.

Le conclusioni, in fondo all’articolo, offriranno una sintesi dei punti di forza e delle criticità riscontrate, proponendo linee guida concrete per un uso consapevole dei sistemi LCR nel contesto progettuale italiano e internazionale.

Sommario contenuti principali

-

Il contesto globale

- Impatto ambientale del cemento (8 % CO₂ globale – IEA 2023)

- La Roadmap Net Zero 2050 della GCCA

- Le quattro direttrici d’azione della filiera (clinker, combustibili, innovazione, CCUS)

- Il ruolo del programma INNOVANDI

-

Perché servono nuovi strumenti

- Oltre la narrativa green: misurazioni affidabili e comparabili

- La necessità di metriche condivise per appalti, progettazione e industria

-

Low Carbon Ratings (LCR): come funzionano

- Un’unica scala da AA a F per cemento e calcestruzzo

- Metodo di calcolo basato su EPD e GWP cradle-to-gate

- Adattabilità internazionale e coerenza globale

- Impatti per progettisti, PMI, PA e mercato ESG

-

LCR-Cement

- Il “tachimetro” delle emissioni di clinker

- Classificazione dettagliata con esempi numerici

- Benefici operativi per la filiera

-

LCR-Concrete

- Dalla centrale al cantiere: valutare il mix finale

- Tabelle e soglie per classe di resistenza

- Vantaggi progettuali e ottimizzazione dei mix

- Limiti dell’approccio: perché non basta

-

Criticità e valutazione comparativa

- LCR come strumento “di prodotto”, non “di progetto”

- Cosa non misura: durabilità, impieghi reali, cicli di manutenzione

- Come colmare il gap con LCA edificio e progettazione strutturale

-

Conclusioni

- LCR utile per classificare, non per decidere

- Integrazione con EN 15978, Model Code e CAM edilizia

- La PdR ATECAP/UNI: un modello avanzato per l’Italia

Che cos’è il CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage)

Il CCUS è un insieme di tecnologie che permettono di catturare la CO₂ generata durante la produzione del clinker e di evitarne il rilascio in atmosfera. Una volta catturata, la CO₂ può essere stoccata in formazioni geologiche sicure (storage) o riutilizzata in processi industriali, ad esempio per produrre materiali da costruzione o combustibili sintetici (utilization). È considerata una leva strategica per la decarbonizzazione del cemento, soprattutto dove altre soluzioni non sono sufficienti. Oltre 40 progetti CCUS sono in fase avanzata nella filiera, sostenuti da finanziamenti pubblici e privati a livello globale.

Il peso (e il valore) di un materiale indispensabile: il calcestruzzo

Il calcestruzzo è, dopo l’acqua, il materiale più impiegato al mondo: dalle fondamenta delle abitazioni alle dighe, dalle scuole alle infrastrutture energetiche. Questa centralità presenta però un costo ambientale: circa l’8 % delle emissioni globali di CO₂ proviene oggi dalla produzione del suo costituente principale, il cemento (dati IEA 2023).

Per ridurre tale impatto l’intera filiera sta attuando la più profonda trasformazione della propria storia: efficienza energetica, combustibili alternativi, innovazioni di processo, cattura e utilizzo/stoccaggio del carbonio (CCUS). L’impegno è globale: Europa, Stati Uniti, Cina e Paesi emergenti stanno introducendo premi per il calcestruzzo a basso tenore di carbonio e, in alcuni casi, obblighi di impiego in appalti pubblici.

Fra i protagonisti di questo cambiamento c’è la Global Cement and Concrete Association (GCCA), che dal 2018 coordina oltre l’80 % della capacità produttiva mondiale (esclusa la Cina) in programmi e strumenti condivisi.

Negli Stati Uniti di recente il Governo ha tagliato i contributi all'industria del cemento - Cemento e clima: non si vince solo con i soldi, ma senza i soldi si rischia di non iniziare nemmeno .

Questa transizione è cruciale: occorre superare gli slogan ambientalisti e passare a misure concrete che guidino la filiera del cemento e del calcestruzzo verso una vera sostenibilità.

Servono strumenti e metriche in grado di abbracciare l’intero ciclo di vita dell’opera — dall’estrazione delle materie prime fino alla demolizione — includendo progettazione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria.

Solo un approccio olistico, che integri rigorosamente ingegneria, valutazioni economiche e indicatori ambientali (a cominciare dalla CO₂), può garantire decisioni affidabili e consapevoli in un contesto tecnico sempre più complesso.

Approfondiamo quindi quanto GCCA stia facendo.

Un impegno misurabile: la rotta Net Zero della GCCA

Nel 2021 la Global Cement and Concrete Association (GCCA) ha lanciato il primo Roadmap Net Zero 2050 tra le industrie “hard-to-abate”, assumendo l’obiettivo di consegnare calcestruzzo a zero emissioni di qui al 2050.

Il piano prevede tappe intermedie stringenti, fra cui –25 % di CO₂ al 2030 rispetto ai valori attuali. I primi risultati sono già tangibili:

|

Indicatore |

Variazione 1990 → 2021 |

Fonte |

|---|---|---|

|

CO₂ per tonnellata di legante |

–23 % |

GCCA |

|

Quote di combustibili alternativi |

×10 |

GCCA |

|

Efficienza energetica dei forni |

+19 % |

GCCA |

Questi dati provengono dal programma GNR – “GCCA in Numbers”, audit indipendente che ogni anno fotografa i progressi reali del comparto.

Investimenti strategici lungo tutta la catena del valore del calcestruzzo

Per centrare i target la GCCA coordina azioni su quattro direttrici principali:

- Clinker più “leggeri” – riduzione del fattore clinker con aggiunte cementizie ad attività vincolata.

- Elettrificazione & carburanti alternativi – sostituzione dei fossili con biomasse, combustibili derivati da rifiuti e idrogeno verde.

- Innovazione di processo – forni a ciclo integrato con ossicombustione, calcinatori elettrici e miscele a basso contenuto di carbonio.

- Carbon Capture, Use & Storage (CCUS) – oltre 40 progetti commerciali in pipeline entro il 2030, molti già in costruzione.

Parallelamente, il programma Innovandi mobilita università, start-up e produttori in reti di ricerca applicata per accelerare tecnologie dirompenti (leganti alternativi, concreti a base di CO₂ mineralizzata, intelligenza artificiale per l’ottimizzazione delle ricette).

Che cos’è il programma INNOVANDI

INNOVANDI è il programma globale di innovazione promosso dalla GCCA (Global Cement and Concrete Association) per accelerare la transizione verso un cemento e un calcestruzzo a basse emissioni. Riunisce aziende leader del settore, università, start-up e centri di ricerca in una rete collaborativa dedicata allo sviluppo di tecnologie dirompenti: leganti alternativi, materiali a CO₂ mineralizzata, soluzioni per la cattura e riutilizzo del carbonio. INNOVANDI comprende sia una Research Network accademica sia una Start-up Challenge industriale, facilitando il passaggio dalle idee ai prototipi, fino all’applicazione su scala industriale. È uno dei motori principali della roadmap Net Zero 2050.

Perché questo sforzo conta anche in Italia

Da qui al 2030 si prevede che il fabbisogno nazionale di calcestruzzo “green” superi i 35 milioni di m³/anno nei soli cantieri di infrastrutture strategiche (PNRR, ferroviario, edilizia sanitaria).

La disponibilità di classificazioni internazionali unificate, accompagnata da EPD di terza parte, permetterà a progettisti, PA e imprese di premiare le soluzioni a minore impatto senza rinunciare a sicurezza e durabilità.

L'Italia si è mossa e grazie ad ATECAP e all'UNI è in uscita una PdR che avrà come obiettivo proprio quello di fissare degli standard di classificazione per i calcestruzzi sostenibili

Decarbonizzare il calcestruzzo non è un’opzione, ma la condizione per continuare a farne il pilastro dello sviluppo.

2. Low Carbon Ratings (LCR): un’unica metrica globale per misurare il carbonio

La seconda “pietra angolare” del percorso di GCCA verso il Net Zero è il Low Carbon Ratings (LCR), il sistema lanciato dalla Global Cement and Concrete Association per fornire un benchmark immediato — e universale — dell’impronta di CO₂ di cementi e calcestruzzi.

L’approccio è ispirato a schemi noti al grande pubblico, come le etichette di prestazione energetica degli edifici europei o il Home Energy Rating System statunitense: una scala intuitiva da “AA” (near-zero) a “G” che consente di capire a colpo d’occhio il livello emissivo del prodotto.

2.1 Perché serve un sistema unificato

Ecco i motivi che stanno alla base del percorso unificato avviato da GCCA.

- Trasparenza e fiducia: la crescita della domanda di edilizia low-carbon rende indispensabile un linguaggio comune che vada oltre i confini nazionali e le prassi di calcolo locali.

- Comparabilità reale: con lo stesso rating, un calcestruzzo classe “C” in Canada equivale (in termini di performance climatica) a un “C” in Thailandia, anche se i valori numerici sottostanti possono differire per standard EPD diversi .

- Procurement strategico: governi, investitori e grandi contractor possono integrare l’LCR nei capitolati, premiando chi riduce l’impronta di carbonio lungo l’intera catena di fornitura.

2.2 Come funziona l’LCR – dettagli operativi

L’LCR si basa su un principio semplice: tradurre il Global Warming Potential (GWP), già riportato nelle EPD di terza parte, in una classe immediatamente leggibile da AA (Near-Zero) a F (più emissiva).

Di seguito la logica di calcolo per i due prodotti interessati.

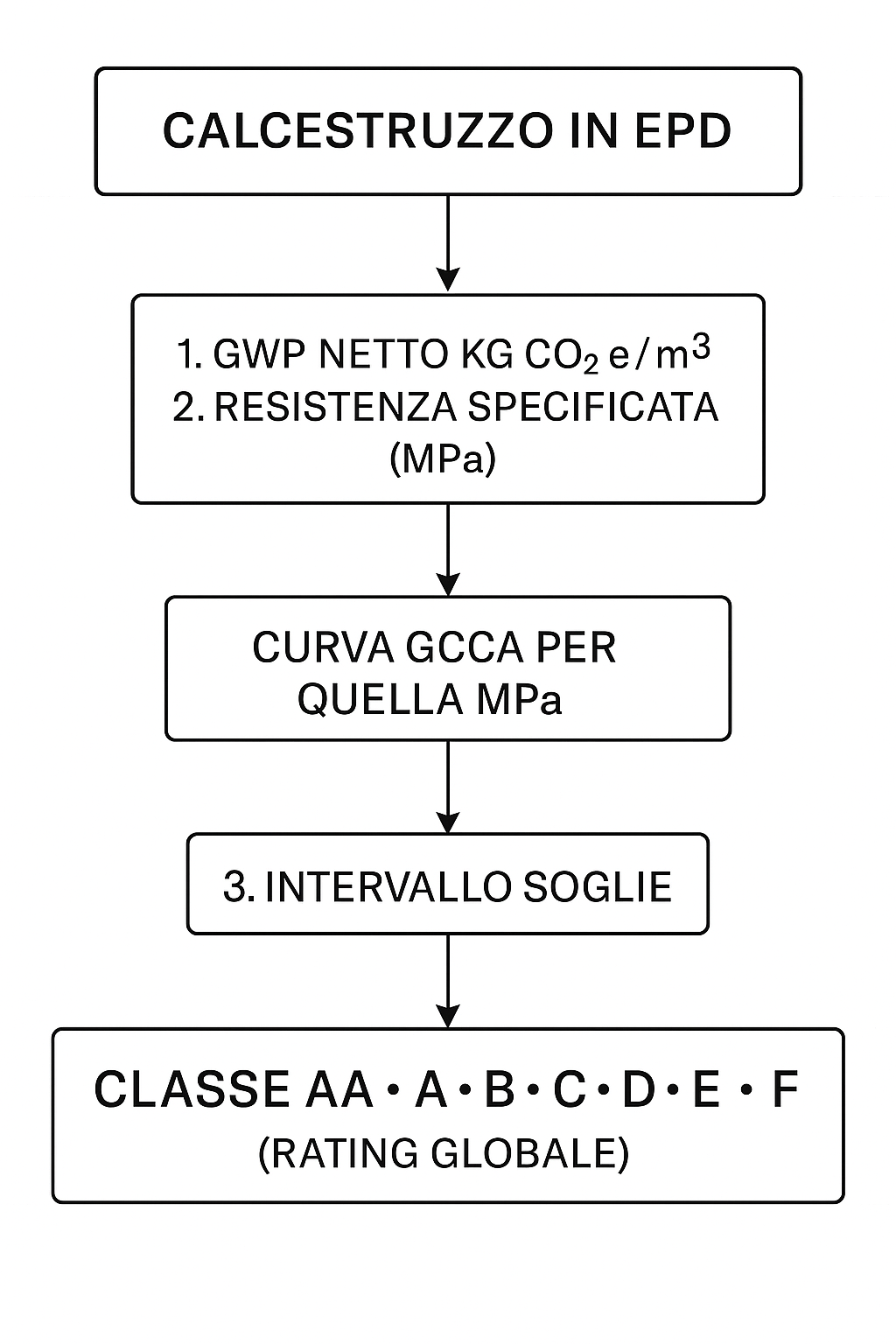

A. Calcestruzzo

|

Passo |

Azione |

Riferimento |

|---|---|---|

|

1 |

Si calcola il GWP (cradle-to-gate, moduli A1-A3) in kg CO₂e/m³ usando EN 15804+A2 & ISO 21930 |

GCCA |

|

2 |

Si identifica la resistenza cilindrica specificata (20 → 50 MPa) |

GCCA |

|

3 |

Si confronta il valore GWP con la curva di rating corrispondente. Per esempio, a 30 MPa: • AA se < 26 kg CO₂e/m³ (Near-Zero) • A se 26–83 • B se 83–141 • C se 141–199 • D se 199–256 • E se 256–314 • F se > 314 |

GCCA |

|

4 |

La classe ottenuta è valida in qualsiasi Paese: un “C” in Italia equivale a un “C” in Thailandia, anche se i valori numerici possono essere rimappati per riflettere consuetudini EPD locali |

GCCA |

Nota tecnica – Le soglie fra le classi A-F sono equidistanti; la AA recepisce la definizione Near-Zero elaborata da IEA e incorporata nella GCCA Roadmap 2050.

B. Cemento

|

Passo |

Azione |

Riferimento |

|---|---|---|

|

1 |

Si calcola il GWP in kg CO₂e/t di prodotto (EPD tipo III) |

GCCA |

|

2 |

Il Paese sceglie un rapporto clinker/cemento “una tantum” (esempio Germania = 0,706) per generare la propria curva di rating |

GCCA |

|

3 |

Il produttore confronta il proprio GWP con la curva nazionale e individua la classe AA-F |

GCCA |

Le bande sono sette (AA-F). Anche qui la AA corrisponde a cementi Near-Zero, mentre A-F sono intervalli equidistanti fondati sulle soglie “low-emission” IEA.

C. Standard metodologico condiviso

- EPD: EN 15804+A2 + PCR-001 (EN 16908)

- Database LCA: ecoinvent

- Scopo: cradle-to-gate (A1-A3)

- Net GWP: esclusione delle emissioni “di conferimento” dei CSS, come da ISO 21930 (con possibilità di adattamento se un Paese preferisce il dato “lordo”)

D. Che cosa cambia per chi progetta o acquista

- Uniformità globale – Stesso linguaggio tecnico dal Canada al Vietnam.

- Procurement mirato – È sufficiente specificare “classe B o migliore” per premiare mix a bassa impronta.

- Incentivo all’innovazione – Ogni riduzione di GWP si riflette direttamente in un salto di classe, rendendo visibili (e quindi bancabili) gli investimenti in CCUS, combustibili alternativi, clinker-low e additivi SCM.

Con l’LCR, il carbonio diventa finalmente un parametro di progetto al pari di resistenza e durabilità, integrabile in capitolati pubblici, rating di sostenibilità e politiche di appalto verde.

2.3 Adattabilità nazionale, coerenza globale

Il sistema è plug-and-play per la maggior parte dei Paesi, ma prevede “tabelle di adattamento” quando la prassi EPD locale discosta dal riferimento internazionale—come già avvenuto nel Regno Unito e in Germania.

Questo equilibrio fra armonizzazione e flessibilità è cruciale per:

- accelerare l’adozione regolatoria senza attendere l’uniformità degli standard;

- preservare la comparabilità, grazie a un algoritmo che rimappa le soglie numeriche mantenendo inalterata la gerarchia delle classi.

Quali sono quindi i benefici che ottengono da questo approccio.

- Capitolati pubblici e privati: la PA può richiedere, ad esempio, “classe B o migliore” per viadotti ferroviari PNRR, semplificando la verifica di conformità.

- Mercato dei crediti di carbonio: l’LCR fornisce una metrica robusta per la valutazione LCA cradle-to-gate, facilitando l’integrazione in schemi di offset o insetting.

- Competitività delle PMI: i produttori che investono in blend a basso fattore clinker o in forni elettrificati vedono il proprio sforzo riconosciuto con un’etichetta immediatamente comprensibile dal cliente finale.

Di seguito andremo ad analizzare i due schemi di classificazione per il cemento (capitolo 3) e per il calcestruzzo (capitolo 4).

3. LCR-Cement: la bussola che trasforma il clinker in un dato trasparente

Se il calcestruzzo è il corpo dell’edificio, il cemento ne è l’anima.

Ed è proprio nella fase clinker—dove il calcare viene cotto a 1 450 °C—che si concentra circa il 90 % delle emissioni di un metro cubo di calcestruzzo.

Per questo la GCCA ha creato un capitolo dedicato del Low Carbon Ratings: LCR-Cement .

3.1 Perché serviva un “tachimetro” delle emissioni di clinker

Immaginiamo di guidare un’auto senza contachilometri: potremmo avere l’impressione di procedere spediti, ma non sapremmo davvero a che velocità viaggiamo – né se stiamo rispettando i limiti.

Lo stesso accadeva, fino a ieri, per le emissioni di CO₂ del clinker, il cuore energivoro del cemento: tutti parlavano di ridurle, ma mancava un indicatore immediato, condiviso e verificabile che dicesse quanto stessimo avanzando lungo la rotta “net zero”.

Il LCR-Cement colma proprio questo vuoto, trasformando l’impronta carbonica in una cifra leggibile a colpo d’occhio e in una classe da AA a F. Ecco perché questo “tachimetro” è diventato indispensabile:

- Sblocca gli investimenti davvero verdi Carbon-capture, combustibili alternativi, forni elettrici e clinker a bassa calcinazione richiedono miliardi di euro di CAPEX. Finanziatori e fondi ESG hanno bisogno di un label che distingua, senza ambiguità, chi sta davvero abbattendo la CO₂ da chi si limita a promesse future.

- Parla il linguaggio dei capitolati pubblici Sempre più Paesi – Germania, Regno Unito, Paesi Bassi – stanno inserendo nei bandi stradali e infrastrutturali limiti massimi di CO₂ per tonnellata di cemento. Avere un rating riconosciuto internazionalmente evita lunghe discussioni su metodologie e assicura parità di gara fra produttori nazionali e supply-chain estere.

- Dà ai progettisti un nuovo “gradiometro” di progetto Sapere con precisione quanta CO₂ incorpora ogni tonnellata di legante consente di giocare sul fattore clinker, adottare aggiunte (SCM) o ricorrere a leganti ibridi fin dalla fase preliminare di mix-design. In altre parole, il carbonio diventa un vincolo di progetto al pari di resistenza, durabilità e costo.

- Premia la trasparenza lungo l’intera filiera Dal calcare estratto in cava fino al sacco di cemento consegnato al cantiere, ogni fase è misurata secondo la stessa griglia metodologica (EPD EN 15804 +A2, ISO 21930). Chi investe in tracciabilità digitale, audit di terza parte e miglioramento continuo vede il proprio sforzo riflettersi in un salto di classe visibile sul mercato.

- Costruisce fiducia presso l’opinione pubblica Il settore del cemento è spesso sotto i riflettori per il suo peso sulle emissioni globali. Un’etichetta chiara e comprensibile anche ai non addetti ai lavori mostra che l’industria sta rendendo conto dei propri progressi e non teme la verifica indipendente.

In sintesi, il “tachimetro” LCR-Cement non è solo un indicatore tecnico: è la chiave che allinea finanza, politica industriale, progettazione e reputazione pubblica verso un obiettivo comune di decarbonizzazione reale e misurabile.

Numeri chiari per gli investimenti

CCUS, combustibili alternativi, forni elettrici: tutti richiedono CAPEX miliardari. Un’etichetta che premi chi riduce la CO₂ per tonnellata diventa un volàno per la finanza verde.

Allineamento con gli appalti pubblici

Molti paesi (Germania, UK) stanno già introducendo carbon class minime nei capitolati; l’LCR rende queste soglie confrontabili oltre confine.

Empowerment dei progettisti

Conoscere l’impronta del legante consente di modulare il fattore clinker (e la durabilità) in mix‐design sempre più ottimizzati.

3.2 Come funziona LCR-Cement, in parole semplici

- Si parte dall’EPD: Il produttore calcola il GWP “netto” in kg CO₂e / t di cemento secondo EN 15804 +A2 e ISO 21930.

- Si sceglie il rapporto clinker/cemento del Paese (un valore una tantum che fotografa la media nazionale; esempio: 0,706 per la Germania).

- La formula GCCA genera sette bande AA → F a spaziatura uniforme fra la soglia near-zero e la soglia low-carbon .

- Il GWP del prodotto viene semplicemente confrontato con la tabella nazionale. Et voilà: la classe è assegnata.

Near-Zero non significa “magia” a emissioni zero: per un cemento 100 % clinker il limite è 125 kg CO₂e/t; scende a ≈ 40 kg CO₂e/t quando il clinker è sostituito da materiali cementizi secondari. Tutto il resto (A → F) si distribuisce in intervalli equidistanti basati sul metodo IEA .

Schema esemplificativo– soglie calcolate sul rapporto clinker/cemento = 0,706 (caso Germania)

|

Classe |

kg CO₂e / t cemento |

Significato pratico |

|---|---|---|

|

AA |

< 100 |

Cemento near-zero: forno elettrico + CCUS o altissimo uso di additivi |

|

A |

100 – 183 |

Clinker low-carbon, forte quota di combustibili alternativi |

|

B |

183 – 267 |

Migliore del mercato attuale, ma senza CCUS |

|

C |

267 – 350 |

Linea di galleggiamento 2030 per i paesi OCSE |

|

D |

350 – 433 |

Business-as-usual con parziale sostituzione di combustibili |

|

E |

433 – 517 |

Cemento ancora “low-carbon” secondo IEA, ma in ritardo sui target |

|

F |

> 517 (fino a ~600) |

Cemento tradizionale ad alto fattore clinker |

Le soglie sono calcolate con il metodo GCCA‐IEA e vanno ricalibrate se il tuo Paese usa un diverso rapporto clinker/cemento o un’EPD “lordo” anziché “netto”.

3.3 Cosa cambia per la filiera del cemento

|

Stakeholder |

Vantaggio operativo |

|---|---|

|

Produttori di clinker |

Possono quantificare ogni tonnellata di CO₂ risparmiata e comunicarla al mercato con un label immediato. |

|

Imprese di calcestruzzo |

Semplificano la scelta dei leganti nelle ricette, bilanciando resistenza e impronta carbonica. |

|

Progettisti & General Contractor |

Inseriscono nel capitolato la clausola “cemento classe C o migliore”, eliminando discussioni interpretative tra fornitori. |

|

Pubblica Amministrazione |

Integra l’LCR nei CAM edilizia, premiando automaticamente l’innovazione a bassa CO₂. |

4. LCR-Concrete:

dal laboratorio alla centrale di betonaggio

Se con LCR-Cement abbiamo dato “un nome e un numero” al legante, con LCR-Concrete entriamo nel materiale finito, cioè nel composto che effettivamente esce dalla pompa e diventa struttura.

Qui la sfida è doppia: non basta conoscere la CO₂ del cemento, bisogna legarla alla resistenza del mix, perché un calcestruzzo 50 MPa ha inevitabilmente più clinker – e quindi più emissioni – di un 20 MPa.

4.1 Come funziona la scala

- Si calcola il GWP del mix (moduli A1-A3, “netto”, kg CO₂e/m³) con una EPD di tipo III.

- Si sceglie la classe di resistenza cilindrica tra 20 e 50 MPa.

- Si confronta il valore con la tabella GCCA e si legge la classe da AA a F. Il principio è identico all’etichetta energetica: verde scuro è “near-zero”, rosso è mix a più alta impronta.

La tabella sottostante rende immediati i numeri delle soglie per le resistenze più usate.

|

Resistenza cilindrica |

AA(≤) |

A |

B |

C |

D |

E |

F(>) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

20 MPa |

21 |

21 – 68 |

68 – 115 |

115 – 161 |

161 – 208 |

208 – 255 |

302 |

|

25 MPa |

23 |

23 – 75 |

75 – 127 |

127 – 179 |

179 – 231 |

231 – 283 |

335 |

|

30 MPa |

26 |

26 – 83 |

83 – 141 |

141 – 199 |

199 – 256 |

256 – 314 |

372 |

|

35 MPa |

29 |

29 – 94 |

94 – 159 |

159 – 224 |

224 – 288 |

288 – 353 |

418 |

|

40 MPa |

32 |

32 – 101 |

101 – 171 |

171 – 241 |

241 – 310 |

310 – 380 |

450 |

|

50 MPa |

36 |

36 – 113 |

113 – 190 |

190 – 268 |

268 – 345 |

345 – 422 |

500 |

Valori limite in kg CO₂e/m³ (“Top of” classe successiva). Fonte: GCCA LCR-Concrete.

4.2 Perché questa scala dovrebbe semplificare la vita ai progettisti

- Sovrapposizione immediata con i capitolati – Inserire “C30/37 classe B o superiore” diventa tanto semplice quanto prescrivere un Rck.

- Ottimizzazione del mix design – Sapendo dove cade il proprio GWP, il produttore può giocare su fattore acqua/cemento, SCM, filler calcici, additivi riducenti per scalare la classe.

- Benchmark internazionale – Un B in Italia equivale a un B in Canada: perfetto per gare multinazionali o conglomerati che operano su più mercati.

- Incentivo visibile all’innovazione – Ogni kg di CO₂ risparmiato può far salire di classe: il “premio” è immediato, comunicabile e spendibile in termini ESG.

4.3 Esempio pratico (cantiere PNRR)

Supponiamo di dover fornire 6 000 m³ di calcestruzzo 30 MPa per una galleria ferroviaria.

- Mix attuale: GWP = 220 kg/m³ ⇒ classe C.

- Migliorie: sostituzione 20 % clinker con cenere volante e granulato di GGBS + riduttore d’acqua di nuova generazione.

- Nuovo mix: GWP = 170 kg/m³ ⇒ salto in classe B. Risultato: –300 t CO₂ totali sul cantiere, possibilità di accedere al bonus premialità carbonio previsto dal bando e comunicazione ESG tangibile per impresa e committente.

4.4 Prossimi passi

La GCCA sta già lavorando con le associazioni nazionali per tradurre la scala in linee guida operative (adattamento cubo/cilindro, eventuale GWP “lordo”). Intanto, LCR-Concrete è pronto per essere inserito nei CAM edilizia 2026 e nei nuovi criteri ENV-IT di Italferr: il ponte tra ambizione net-zero e pratica di cantiere è stato finalmente costruito.

Con LCR-Concrete possiamo parlare di carbonio con la stessa immediatezza con cui parliamo di resistenza, slump o classe di esposizione. Ma è sufficiente?

5. Considerazioni su vantaggi e rischi del modello di GCCA

Ma torniamo alla mia domanda iniziale: questo è uno stardard che si concentra solo su prodotto o ha una visione più complessiva, più olistica.

E' uno strumento interno per il produttore e/o un modello per classificare l'impronta carbonica di un calcestruzzo e creare le basi per un confronto fra materiali e/o uno strumento decisionale per il progettista?

Cerchiamo quindi di accendere un focus sugli schemi proposti da GCCA per capirne la loro effettiva utilità.

5.1 Il modello LCR-Concrete sotto la lente: cosa misura davvero — e cosa no

|

Che cos’è |

Che cosa include |

Che cosa non include |

|---|---|---|

|

Low Carbon Ratings – Concrete (LCR-Concrete)Scala AA → F in kg CO₂e per m³ di calcestruzzo alla resistenza specificata (20–50 MPa) |

• Emissioni cradle-to-gate (A1–A3) secondo EPD EN 15804+A2 / ISO 21930 → energia, combustibili, materie prime, trasporto intra-impianto• Differenziazione per classe di resistenza (maggior clinker = soglie più alte)• Nessun altro indicatore ambientale (acidificazione, acqua, ecc.) |

✗ Volume d’impiego in opera (sezioni più piccole grazie a resistenze più alte)✗ Fasi A4–A5 (trasporto in cantiere, posa, casseforme, pompaggio)✗ Uso e manutenzione (B) → durabilità, riparazioni, cicli di rivestimento✗ Fine vita (C) + benefici/reimpieghi (D)✗ Funzione del componente (m³ ≠ capacità portante equivalente) |

Fonte: GCCA LCR-Concrete, metodologia EPD “scope: cradle-to-gate (A1-A3)”

LCR-Concrete: Visione “prodotto”, non “progetto”

Analizzando lo schema ci accorgiamo che LCR-Concrete nasce per paragonare prodotti usciti da centrali di betonaggio diverse, non per stabilire qual è la soluzione strutturale più efficiente in un ponte o in un grattacielo.

Il funzionale è fisso (1 m³ di miscela a una certa resistenza), quindi non considera:

- Effetti di riduzione di volume quando si passa da 30 MPa a 50 MPa e si snellisce la sezione.

- Benefici di durabilità (meno cicli di ripristino, incremento vita utile) di un cls ad alte prestazioni.

- Impatto degli accessori (casseforme, armature addizionali, pompaggio) legato alla quantità di calcestruzzo.

Ma un C25/30 può risultare classe B (≈ 100 kg CO₂e/m³) mentre un C50/60 resta in classe D (≈ 280 kg CO₂e/m³).

Se però la pilastrata in C50/60 richiede il 40 % di volume in meno, il bilancio a livello elemento portante si ribalta:

CO₂ elemento = GWP × volume

• Classe B (25 MPa) → 100 kg × 1,0 m³ = 100 kg

• Classe D (50 MPa) → 280 kg × 0,6 m³ = 168 kgLa sezione “green” secondo LCR può quindi non essere la più “efficiente” a scala edificio.

LCR-Concrete: valuta la durabilità e ciclo di vita?

Abbiamo però evidenziato che LCR-Concrete considera gli EPD dei materiali.

Ma é sufficiente?

La domanda che ci poniamo è: l'EPD e fattori “d’uso”: dove arrivano — e dove si fermano.

Semplificando la cosa dobbiamo osservare che il formato EPD (Environmental Product Declaration) può includere uso, manutenzione, fine-vita e benefici di riuso, ma nella pratica ― e nel calcolo LCR ― si ferma quasi sempre alla fase A1-A3 “cradle-to-gate”. Tutto ciò che accade dopo l’uscita dal cancello di impianto resta fuori, a meno che il produttore non scelga (e paghi) di modellarlo e di farlo verificare da terza parte.

|

Modulo EN 15804 |

Che cosa descrive |

Obbligatorio in un’EPD “base” di calcestruzzo |

Tipico stato reale |

|---|---|---|---|

|

A1 – Materie prime |

Estrazione e preparazione |

✔︎ |

Dichiarato |

|

A2 – Trasporto |

Materie prime → impianto |

✔︎ |

Dichiarato |

|

A3 – Produzione |

Miscelazione, energia di impianto |

✔︎ |

Dichiarato |

|

A4 – Trasporto al cantiere |

Impianto → opera |

facoltativo |

Raramente incluso |

|

A5 – Posa |

Pompaggio, casseforme, scarti |

facoltativo |

Quasi mai incluso |

|

B1-B5 – Uso & manutenzione |

Durabilità, riparazioni, sostituzioni |

facoltativo |

Praticamente assente |

|

C1-C4 – Fine vita |

Demolizione, trasporto, discarica/riuso |

facoltativo (diventa obbligatorio con +A2, ma servono scenari) |

Molto raro |

|

D – Benefici oltre confine |

Riciclo armature, down-cycling in granuli, ecc. |

facoltativo |

Quasi mai incluso |

Fonti metodologiche: spiegazione moduli EN 15804 +A2 ; analisi pratica su EPD del calcestruzzo “cradle-to-gate only” .

In sostanza dobbiamo osservare quindi che la maggior parte delle EPD di calcestruzzo dichiara solo A1-A3

Questo perchè:

- Costi e complessità – Modellare A4-D richiede dati di cantiere, scenari di manutenzione e assunzioni sulla vita utile che variano da progetto a progetto.

- Scopo “prodotto” vs. “progetto” – Il produttore può garantire i dati della propria centrale, ma non l’intensità di pompaggio, la distanza reale di trasporto o quante volte l’opera sarà riparata.

- Comparabilità – Restare a A1-A3 azzera le variabili incontrollabili: un 1 m³ in Italia e un 1 m³ in Canada si confrontano con le stesse regole.

LCR-Concrete sfrutta proprio questa coerenza: prende solo il GWP A1-A3 verificato in EPD e lo mette sulla scala AA-F. Così ogni produttore può autovalutarsi senza dover simulare una vita intera dell’opera.

Quindi una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma EN 15804 descrive gli impatti ambientali di un prodotto lungo fasi chiamate “moduli”. La versione più diffusa, detta cradle-to-gate, comprende soltanto A1-A3: estrazione materie prime, trasporto interno, fabbricazione.

Quando l’EPD “include moduli extra” significa che il dichiarante ha esteso lo studio anche a fasi opzionali: A4 (trasporto al cantiere), A5 (posa), B1-B5 (uso, manutenzione, riparazioni, sostituzioni), C1-C4 (demolizione, smaltimento) e D (benefici da riciclo o recupero).

Ciò offre una visione cradle-to-grave più completa, ma richiede dati aggiuntivi, ipotesi di scenario e costi di verifica maggiore. Tali approfondimenti favoriscono confronti LCA più accurati fra soluzioni.

- È perfettamente lecito (EN 15804 li chiama “with options”) e talvolta il settore del calcestruzzo prefabbricato li inserisce, soprattutto A4.

- Il LCR li ignora deliberatamente: allo scopo di rating conta il dato A1-A3 riportato nell’EPD, anche se il documento dichiara altri moduli.

- Per il progettista quei dati “in più” sono preziosi, ma vanno portati dentro un LCA di edificio (EN 15978) per misurare volume reale, risparmio di sezioni, cicli di manutenzione e benefici di fine vita.

In altre parole, EPD e LCR sono la prima metà del film: raccontano la “carbon story” del materiale appena prodotto.

Per conoscere il finale ― durata, volumi effettivi, manutenzioni, demolizione ― devi integrare un’analisi di ciclo di vita a scala edificio o infrastruttura.

Il rating non integra la vita di riferimento (VfR) né le classi di esposizione (cloruri, gelo-disgelo, CO₂). E' quindi più un parametro interno di progetto della miscela, non uno strumento di scelta per il progettista. Questa carenza lo rende addirittura pericoloso se usato da un professionista non sufficientemente preparato sull'argomento.

5.1 Come colmare il gap tra LCR-CONCRETE e LCA EDIFICIO

Sulla basse delle considerazioni fatte, per concretizzare decisioni di progetto efficaci occorre affiancare LCR e LCA:

|

Strumento |

Che cosa aggiunge |

|---|---|

|

LCA di edificio (EN 15978 / ISO 21931) |

Moduli A-C completi + benefici di riuso (D) |

|

Comparative LCA “per funzione” (es. kg CO₂e / kN·m) |

Confronta soluzioni strutturali equivalenti |

|

Durability-based design (fib Model Code 2020) |

Stima cicli di manutenzione e impatto di servizio |

|

Ottimizzazione sezione + mix design (software parametrici) |

Bilancia volume, resistenza, clinker, SCM |

Quindi in conclusione si può affermare che:

- LCR-Concrete è un ottimo filtro di progettazione della miscela a monte (fornitore), e informativa come dati di sostenibilità di partenza per il progettista, ma costituisce uno strumento di scelta progettuale e non sostituisce una valutazione LCA di progetto.

- Non premia le performance del calcestruzzo, quindi penalizza i calcestruzzi ad alta resistenza né quelli a lunga vita utile: occorre un passo in più nella modellazione carbonica.

- Per i capitolati italiani (CAM Edilizia, linee guida Italferr, PNRR) il percorso corretto è utilizzare LCR per fare simulazioni progettuali in cui viene utilizzato come strumento di valutazione la LCA edificio: un elemento quindi all'interno di una valutazione complessiva.

In sintesi, LCR-Concrete fotografa il “chilometro zero” del materiale; capire se la struttura sarà davvero più sostenibile richiede di accendere anche il faro sul percorso successivo—dal cantiere al fine vita.

“Un’etichetta non costruisce un ponte, ma può fare la differenza fra un ponte carbon-intensive e uno allineato agli obiettivi climatici dell’ingegneria moderna.”

Per quanto scritto fino a ora considero che futura PDR, la cui realizzazione è stata promossa da ATECAP, e che troveremo anche nella revisione della UNI 11104 (in fase di pubblicazione) sia il documento più avanzato tra quelli disponibili a livello internazionale per affrontare il tema della sostenibilità delle opere in calcestruzzo.

Perchè non si limita a misurare quanto carbonio c'è nel materiale, ma correla questa impronta alle prestazioni del prodotto.

Mi auspico che le figure che operano a livello internazionale in GCCA, ma anche in ACI, ISO e CEN possano portare questo documento, che ha un approccio sicuramente innovativo - a conoscenza di ogni tavolo tecnico/scientifico che si occupa di questa materia così importante per l'intera filiera.

Calcestruzzo Armato

Esplora la guida completa sul calcestruzzo e sul calcestruzzo armato, due elementi fondamentali nell'edilizia. Scopri le composizioni, come l'integrazione di fibre metalliche e polimeriche, e le ultime innovazioni che migliorano le proprietà strutturali. Aggiorna le tue conoscenze sui materiali cementizi per una comprensione avanzata e applicazioni ottimali.

Cementi e Leganti Sostenibili

La sezione INGENIO dedicata ai cementi e leganti sostenibili raccoglie articoli tecnici, normative, casi applicativi e innovazioni per un’edilizia a basso impatto ambientale. Un riferimento essenziale per chi costruisce il futuro.

Sostenibilità

Con questo Topic riportiamo quanto pubblichiamo su quello che riguarda il tema della sostenibilità: gli accordi internazionali e nazionali, i protocolli di certificazione energetici ambientali, le news e gli approfondimenti scientifici, i commenti.

Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp