La rinascita di Notre-Dame: il dietro alle quinte del monumentale cantiere di restauro con Carlo Blasi

La cattedrale di Notre-Dame è tornata a essere un potente simbolo di rinascita e resilienza. Ingenio ha intervistato l’architetto Carlo Blasi, protagonista del complesso intervento di restauro e ricostruzione, per approfondire i dettagli del suo contributo alla rinascita di questo capolavoro dell’architettura gotica.

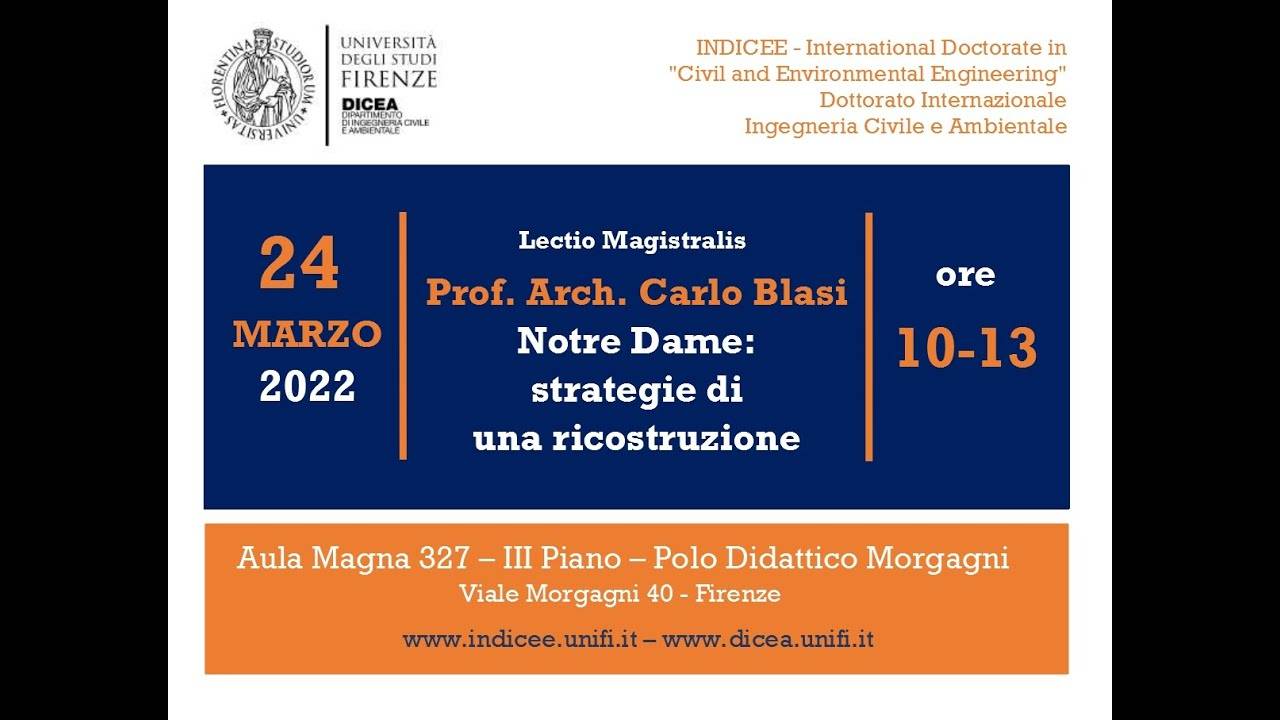

Il contributo dell'architetto Carlo Blasi alla rinascita di Notre-Dame

Qual è stato il suo ruolo nel complesso e delicato processo di ricostruzione di Notre Dame?

Interpellato probabilmente per le mie esperienze di ricostruzioni post sismica e per le competenze in campo di strutture murarie storiche, ho fatto parte del gruppo di progettazione e direzione dei lavori (insieme ai tre Architectes en Chef Philippe Villeneive, Rémi Fromont e Pascal Prunet) come delegato per le problematiche di stabilità delle antiche strutture murarie e delle nuove ricostruzioni.

Come ha reagito quando ha appreso la notizia dell'incendio di Notre Dame? E quali sono state le sue impressioni durante la prima visita alla struttura per valutare i danni?

La notizia mi è parsa inverosimile; soprattutto non avrei mai pensato alla dimensione che ha avuto disastro e, pur avendo già collaborato con il Ministero della Cultura francese su altri edifici monumentali, non pensavo che avrebbero chiamato un non francese per un simile incarico. Evidentemente l'esperienza italiana nel campo della stabilità delle strutture murarie, a causa purtroppo dei ricorrenti eventi sismici, è nota e apprezzata anche all'estero. Un settore nel quale rappresentiamo un'eccellenza e che invece è purtroppo trascurato dalle attuali Scuole di Architettura e dallo stesso Ministero della Cultura.

Entrando in Notre Dame, il primo di Maggio del 2019, ho avuto un'istintiva reazione di rabbia, simile a quella che mi è capitato di avere quando mi sono trovato di fronte a distruzioni dovute alla guerra: una rabbia nei confronti dell'umanità che non riesce a preservare o volutamente distrugge beni unici e irripetibili.

Obiettivi e criteri guida che hanno orientato il progetto di ricostruzione e restauro

Quali sono stati i principali obiettivi e i criteri guida che hanno orientato il progetto di ricostruzione e restauro della cattedrale?

Dopo un primo momento nel quale era balenata la proposta di un concorso d'idee per la ricostruzione delle coperture perdute, subito accantonata forse anche per le fantasiose proposte di vari burloni, è prevalso l'obiettivo di una ricostruzione che riproponesse l'immagine storicizzata della cattedrale, con la sua guglia.

Dopo una serie di verifiche sulle capacità di resistenza delle antiche strutture lignee perdute e su ipotesi di ricostruzione delle coperture con altri materiali, è stato deciso di riutilizzare per la ricostruzione il progetto di Viollet-le Duc (interamente disponibile, compreso il giornale dei lavori) e l'accurato rilievo di tutte le strutture lignee di copertura da poco realizzato da Rémi Fromont.

I calcoli effettuati hanno infatti mostrato come le antiche strutture fossero perfettamente in grado di sopportare i carichi e le azioni meteorologiche previste anche dalle attuali normative. Constatata, sulla base di un ottimo comportamento secolare, la validità di tali strutture anche dal punto di vista "sperimentale", se ne è giustamente dedotto che nessuna nuova struttura avrebbe potuto fornire le stesse garanzie di quella perduta. Cambiare per il gusto di cambiare non è sembrato ragionevole, per cui è stata decisa una ricostruzione delle strutture perse come erano e con gli stessi materiali.

In ogni caso, in ogni intervento simile, l'espressione "com'era" è solo uno slogan, in quanto le modifiche che comunque vengono introdotte (ad esempio tutta la parte impiantistica e di sicurezza) risultano sempre consistenti.

Equilibrio tra conservazione e ricostruzione: sfide e soluzioni adottate per Notre-Dame

In che modo è stato affrontato il delicato equilibrio tra la conservazione dell'autenticità e le necessità di ricostruzione?

È noto che la questione dell'autenticità e il dibattito sulle ricostruzioni con forme e materiali contemporanei fanno parte del bagaglio culturale soprattutto italiano degli anni passati tra i teorici del Restauro. Come non ricordare con interesse gli scontri ideologici, su posizioni talvolta contrapposte, tra Paolo Marconi e Marco Dezzi Bardeschi che affermava che bisognava evitare tutte le attività che iniziassero con "re" o "ri", come restauro o ricostruzione... Possiamo dire con orgoglio che la parola "conservazione" è stata esportata dagli esperti italiani in tutto il mondo.

Per rimanere nel nostro paese, bisogna però riconoscere che questo dibattito sembra oggi lontanissimo, in quanto ormai prevalgono esplicitamente le richieste di ricostruzioni identiche nell'aspetto a quanto perduto, anche da parte dello stesso Ministero della Cultura e dai suoi organi periferici.

Se in un recentissimo passato autorevoli esperti italiani hanno mosso rilievi ai colleghi francesi colpevoli di acritiche ricostruzioni "à l'identique", bisogna oggi valutare con maggiore attenzione e umiltà quanto viene realizzato in altri paesi e in particolare quanto è stato fatto a Notre Dame.

A Notre Dame è stato conservato quanto è stato possibile. Per le coperture il problema non si poneva, in quanto tutto è stato perduto. La scelta più difficile è stata quella delle pietre danneggiate dal fuoco dei muri del sottotetto e dei timpani del transetto (pignons). È noto che il fuoco fa esplodere la pietra, con espulsione delle parti superficiali e fratture all'interno: pietre squadrate si riducono a forme tondeggianti. Le scelte fatte sono state caratterizzate da una sostanziale ragionevolezza considerando aspetti di conservazione e di stabilità. I muri perimetrali del sottotetto (sopra le volte) sono stati prevalentemente conservati e consolidati con stuccature, iniezioni e qualche barra di fibra di vetro. Solo la fila superiore, gravemente disgregata e demandata a sostenere il carico del tetto, è stata interamente sostituita.

Nei timpani del transetto gli antichi rosoni erano diventati, durante l'incendio, dei camini dai quali fuoriuscivano le fiamme che hanno distrutto i fragili e esili elementi lapidei. La sostituzione non poteva che essere integrale.

Ugualmente alcune sculture fratturate, alcuni decori e i "gargouilles" più danneggiati e pericolanti sono stati sostituiti.

Tutti gli elementi recuperati sono stati classificati e conservati. Non è ancora ben chiaro quale sarà la loro destinazione: un museo specifico?

Per quanto riguarda le volte, tre porzioni sono crollate travolte dalla caduta delle strutture lignee della guglia e del tetto. Le parti rimase sono rimaste danneggiate dal fuoco soprattutto nell'estradosso. Tutto quello che si è salvato è stato integralmente conservato e restaurato. Le parti crollate sono state considerate come lacune da integrare con gli stessi materiali delle parti rimaste.

L'intradosso delle volte ha subito danni soprattutto per le efflorescenze di sali dovute alla cappa di gesso che esisteva in estradosso e alle infiltrazioni d'acqua. L'intonaco che copriva le pietre, con il disegno di una ipotetica trama muraria è andato pressoché interamente perduto, per cui, salvate le parti rimaste, gli intonaci sono stati rifatti con la trama delle pietre leggermente ridisegnata.

Infine tutta la cattedrale era coperta da uno strato di fuliggine nera. È stata applicata la soluzione più sperimentata: impacchi di materiale in grado di assorbire il nerofumo e di pulire le pietre anche dalle antiche fuliggini delle candele. Come spesso accade in questi casi, ci sarà qualche romantico del pittoresco che, rivedendo una cattedrale semplicemente pulita, griderà allo scandalo di superfici troppo chiare. Previsto e archiviato. È capitato anche per gli affreschi della Cappella Sistina.

Sono state adottate tecnologie o materiali innovativi (anche sviluppati su misura) per rispondere alle specificità di questo intervento?

L'intervento più esteso realizzato con tecnologie contemporanee è stato quello della cappa di malta fibrorinforzata applicata sull'estradosso delle volte. In particolare è stata adottata una malta Mapei. Io, in genere, non amo le cappe applicate sopra antiche volte o le fasce poste per migliorarne la stabilità a fronte di eventi sismici. Penso che le tradizionali catene siano più efficaci perché eliminano la causa dei dissesti: le spinte orizzontali.

Nel caso specifico delle volte di Notre Dame bisogna considerare che l'estradosso aveva subito danni seri con delaminazioni anche di qualche centimetro, che, su spessori di 15-20 cm, costituivano un indebolimento consistente. Anche la malta nei giunti è risultata danneggiata e spesso disgregata.

Dopo una pulitura profonda di tutte le superfici danneggiate e delaminate, la nuova cappa (al posto di quella in gesso fortunatamente non replicata) ha pertanto avuto il ruolo, con i suoi 2-3 cm di spessore, di ripristinare l'originario spessore e la originaria capacità di resistenza. Ancora una volta è stato il buon comportamento passato a suggerire l'intervento di ripristino come quello più semplice.

La gestione di un cantiere complesso

Come ha influito il coinvolgimento della comunità locale e di esperti internazionali sul processo decisionale e sull’approccio agli interventi?

A livello di gruppo di progettazione, l'apporto internazionale sia stato limitato al sottoscritto, mentre, come consulenti, altri italiani sono stati interpellati. In particolare, ho avuto contatti, con piacere, con giovani ingegneri italiani chiamati dalle ditte francesi per i calcoli strutturali. Gli ingegneri civili italiani hanno maggiori competenze di quelli francesi sulle costruzioni in muratura.

Sostanzialmente le soluzioni proposte dai progettisti, in particolare quelle dell'Architecte en Chef di Notre Dame, Philippe Villeneuve, sono state accettate sia dal "Établissement Publique", responsabile tecnico-amministrativo (il nostro RUP), sia dal Ministero, sia dall'Eliseo.

Ci sono stati degli ostacoli tecnici e amministrativi nel corso del progetto? Se sì, come li avete superati?

In un cantiere del genere con circa 1200 persone coinvolte, la gestione non poteva essere facile, ma il fatto che in soli cinque anni si sia arrivata a riaprire la cattedrale ci obbliga ad un riconoscimento dell'efficienza di tutto l'intervento. Un primo problema si è posto nel momento in cui si è trattato di bandire e assegnare bandi di centinaia di milioni di euro con procedure rapide. L'organizzazione del Ministero della Cultura si è inceppata: nessuno voleva prendersi la responsabilità. In modo simile a quanto avvenuto in Italia per la rapida ricostruzione del ponte sul Polcevera a Genova, è stato pertanto immediatamente creato un Établissement Publique con ampi poteri per velocizzare le decisioni e gli appalti milionari. Alla sua direzione è stato posto un Generale esperto di logistica (un po' come il nostro Generale Figliuolo per gestire il Covid) e i risultati sono stati positivi.

Bisogna aggiungere che, da un punto di vista organizzativo, la maggiore difficoltà incontrata nel cantiere è stata quella di gestire 1200 operai contemporaneamente con lavorazioni spesso tra loro incompatibili. Operazioni "sporche", come le opere murarie o di falegnameria, son state eseguite in contemporanea con lavorazioni assolutamente "pulite" come quelle di restauro delle pitture e di pulizia. Si è operato creando compartimenti stagni e percorsi specifici. Ugualmente grandi scavi per rifare totalmente gli impianti sono stati eseguiti in contemporanea a opere di consolidamento strutturale.

Un'altra difficoltà è stata quella della costruzioni dei ponteggi, in buona parte poggiati direttamente sopra le antiche strutture: centinai di tonnellate e azioni del vento sono state sopportate dalle fragili strutture gotiche o appoggiate su basi sotto le quali erano presenti le tombe di vescovi.

Anche Notre-Dame apre a riflessioni sul tema delle competenze professionali

Recentemente, lei ha posto un'attenzione particolare al tema dell'approvazione dei progetti di intervento sui beni tutelati in Italia in area sismica, sottolineando una significativa confusione normativa e (ri)sollevando la questione delicata riguardo le competenze professionali. Sicuramente Notre Dame è un caso eccezionale data la straordinaria importanza di questo cantiere, ma c'è qualcosa a livello normativo e amministrativo che noi italiani possiamo imparare dalla Francia per migliorare la nostra normativa e i processi decisionali legati a interventi sul nostro patrimonio?

Si. Un fatto su cui riflettere è stata la chiamata di un Architetto esperto di strutture per garantire la stabilità dell'antico manufatto: sottolineo un Architetto e non un Ingegnere.

La prima scuola di Architettura in Italia (poi Facoltà) è stata creata da Gustavo Giovannoni nel 1927 come una ramificazione degli studi di Ingegneria: una facoltà che coniugava un'anima fortemente tecnica con un'anima artistica e culturale. Una impostazione difficilmente riscontrabile in altri paesi. Grazie a questa competenza tecnica della nuova figura professionale le leggi italiane hanno riconosciuto agli architetti il diritto di progettare e firmare strutture in acciaio e in cemento armato e di farsi carico della stabilità degli edifici storici anche in zona sismica. È in base a queste leggi e a queste competenze che il Soprintendente Architetto Angelo Calvani nel 1985 (in una situazione normativa di fatto corrispondente a quella attuale) poteva scrivere, a proposito della responsabilità dell'approvazione di progetti di consolidamento strutturale in zona sismica: "la responsabilità esclusiva resta del Soprintendente per i Beni Culturali e Architettonici e del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali".

Nonostante le leggi non siano sostanzialmente cambiate, quale Soprintendente oggi scriverebbe una frase simile? Come potrebbe farlo visto che il Ministero della Cultura ha di fatto delegato il proprio ruolo di responsabile esclusivo della sicurezza strutturale degli edifici tutelati al Ministero delle Infrastrutture? Ripeto delle Infrastrutture.

In Francia gli studi di Architettura, fino a pochi anni fa, facevano parte dell'Accademia e non dell'Università. Gli architetti francesi hanno conoscenze di calcolo quasi pari a zero, anche se hanno conoscenze tecniche e tecnologiche rilevanti. L'Italia, a partire dal favoloso Maggio Sessantotto, ha iniziato a copiare la Francia e oggi i nostri architetti fanno studi soprattutto da Archi-stars e non da tecnici. Non possiamo pertanto lamentarci se ormai gli interventi sugli edifici storici in zona sismica li determina il Ministero delle Infrastrutture. È giusto così. La differenza tra gli ingegneri italiani e quelli francesi sta pero nel fatto che i nostri ingegneri civili hanno ormai nozioni di stabilità delle murature non trascurabili rispetto a quelle dei colleghi francesi che di archi e cupole (per lo più) non sanno quasi nulla.

È in questa situazione che il Ministero della Cultura francese e gli Architetti demandati alla ricostruzione di Notre Dame, non trovandosi in sintonia con le conoscenze degli ingegneri locali, hanno pensato che fosse necessario trovare un esperto italiano conoscitore della statica delle murature. Non hanno però scelto un ingegnere, ma uno degli ultimi esemplari di una categoria in vista di estinzione: un architetto che in anni lontani ha studiato la Scienza delle Costruzioni e che, in quanto architetto è stato capace di parlare la loro stessa lingua.

Cosa fare in Italia? È difficile rispondere perché non si torna indietro. Io ho cercato di dare un risposta alcuni mesi fa, ma non credo che qualcosa cambierà a breve.

Notre-Dame e gli approcci futuri allo studio del comportamento strutturale di edifici storici

Secondo lei, in che modo il cantiere di restauro e ricostruzione di Notre Dame influenzerà gli approcci futuri agli interventi sul patrimonio architettonico tutelato a livello internazionale?

Io penso che il cantiere di Notre Dame, con le metodologie operative e gli studi (nel campo del quale io mi occupo) che sono stati fatti, influenzerà notevolmente gli approcci futuri in Francia. In Francia non c'è una esperienza diffusa di interventi di ricostruzione di manufatti in muratura, come invece, purtroppo, abbiamo in Italia a causa dei Terremoti.

Io ho sostenuto la necessità che le Università francesi intervenissero a lato dei progettisti negli studi per la ricostruzione, proprio perché un intervento simile non ha riscontri nell'esperienza francese. Un consorzio di università si è pertanto cimentato in una modellazione numerica del comportamento strutturale di Notre Dame nelle situazioni prima, durante e dopo l'incendio.

Un lavoro eseguito con i migliori programmi non lineari di modellazione numerica che ha portato a esperienze e risultati a mio avviso molto importanti. Gli studi hanno mostrato i notevoli aiuti che il mondo virtuale può dare per la comprensione del comportamento strutturale di antichi edifici (soprattutto in campo statico), ma ha anche messo di fronte i colleghi francesi agli enormi limiti che ancora impediscono una fiducia nei modelli numerici paragonabile a quella che abbiamo per i calcoli degli edifici realizzati in acciaio e in cemento armato.

Le deformazioni di decine di centimetri delle antiche strutture di Notre Dame difficilmente hanno trovato riscontro nei modelli.

Alla fine, sia gli ingegneri valutatori del progetto, sia la prefettura, quale responsabile ultima della sicurezza, hanno riconosciuto come lo studio storico del comportamento della cattedrale nei secoli fosse lo strumento più efficace per definire gli interventi da realizzare per ridare stabilità.

Da noi questo modo di procedere è raccomandato a chiare lettere nelle "Linee Guida", ma queste, di fatto, non sono prese in considerazione e sono sostituite dalle N.T.C. (che non sono applicabili agli edifici tutelati) e da fantasiose modellazioni globali.

Architettura

L'architettura moderna combina design innovativo e sostenibilità, mirando a edifici ecocompatibili e spazi funzionali. Con l'adozione di tecnologie avanzate e materiali sostenibili, gli architetti moderni creano soluzioni che affrontano l'urbanizzazione e il cambiamento climatico. L'enfasi è su edifici intelligenti e resilienza urbana, garantendo che ogni struttura contribuisca positivamente all'ambiente e alla società, riflettendo la cultura e migliorando la qualità della vita urbana.

Malte da Rinforzo Strutturale

Con il topic "Malte Strutturali" vengono raccolti tutti gli articoli pubblicati sul Ingenio sulle Malte ad uso Strutturale e riguardanti la progettazione, l'applicazione, l'innovazione tecnica, i casi studio, i controlli e i pareri degli esperti.

Muratura

News e articoli che riguardano la soluzione della muratura nelle costruzioni, sia come elemento strutturale che come elemento di tamponamento: progettazione, controlli, evoluzione normativa, casi reali, pareri degli esperti.

Restauro e Conservazione

Con il topic "Restauro e Conservazione" vengono raccolti tutti gli articoli pubblicati che esemplificano il corretto approccio a quel sistema di attività coerenti, coordinate e programmate, dal cui concorso si ottiene la conservazione del patrimonio culturale.

Rinforzi Strutturali

News e approfondimenti su tutto quello che riguarda il rinforzo delle strutture: dalla modellazione e progettazione degli interventi, alla normativa, alla descrizione di soluzioni tecniche e particolari costruttivi.

Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp