Sistemi FRCM per il consolidamento strutturale di muri in falso

L’articolo approfondisce le potenzialità dei sistemi FRCM come strategia per la riduzione della vulnerabilità sismica dei muri in falso, senza pregiudicare il valore storico e architettonico degli elementi ad essi contestuali. Vengono analizzati casi studio e strategie di intervento compatibili con i principi del restauro, evidenziando vantaggi strutturali, estetici e normativi.

Attraverso un edificio è possibile osservare un’istantanea del nostro tempo. È proprio questa reattività al presente a rendere centrale la salvaguardia del patrimonio e, spesso, a indicarci la strada verso qualcosa di nuovo. L'articolo esplora nuove opportunità dei compositi FRCM e affronta lo studio di una peculiare e ricorrente caratteristica architettonico-strutturale: il muro in falso, una struttura portante discontinua in fondazione che generalmente grava sulle sottostanti volte in muratura.

Sommario

- La complessità del restauro tra vincoli strutturali e valori architettonici

- I muri in falso: definizione, diffusione e rilevanza nel costruito storico

- Rischi sismici e criticità strutturali dei muri in falso

- Sistemi FRCM: materiali, caratteristiche e vantaggi nel restauro

- Interventi FRCM sui muri in falso: metodologia e buone pratiche

- Oltre il consolidamento: una nuova cultura progettuale per il patrimonio

La complessità del restauro tra vincoli strutturali e valori architettonici

Nel campo del restauro architettonico progettisti e ricercatori si confrontano quotidianamente con sistemi complessi, dove ogni decisione tecnica è il risultato di equilibri delicati tra le possibili configurazioni di un edificio storico. In analogia ad ambiti di ricerca propri della fisica teorica [1], un edificio storico rappresenta un insieme di molti fattori interagenti tra loro i quali concorrono ad una risultanza architettonica stratificata che non è semplice somma delle parti. In tal senso, l’intervento di restauro deve tendere verso soluzioni che mutuino gli obiettivi e i vincoli, in una continua contrattazione con la società e con la norma, attraversando inevitabilmente fasi di incertezza e, talvolta, stati di ‘frustrazione’ progettuale: circostanze in cui gli elementi o i diversi attori appartenenti al sistema tendono a interagire in modo conflittuale, impedendo il raggiungimento di una soluzione bilanciata sia sotto il profilo strutturale che architettonico [2].

Questo obiettivo risulta particolarmente rilevante, poiché in architettura — ma non solo — vi è una sostanziale differenza tra ornamento e decorazione: la decorazione è un elemento successivo, aggiuntivo, e quindi nella maggior parte dei casi non rientra nella fase progettuale originaria.

Al contrario, l’ornamento — come una volta affrescata o una pavimentazione originale — rappresenta una armonia di elementi che si esprime in ogni aspetto del progetto, dalle proporzioni alle relazioni formali, e costituisce la vera e propria cifra stilistica del manufatto.

I muri in falso: definizione, diffusione e rilevanza nel costruito storico

Genesi storica e casi studio

In riferimento alla tecnica costruttiva dei muri in falso, è assolutamente necessaria una rilettura retrospettiva, utile ad offrire una narrazione adeguata e individuare nuove strategie di salvaguardia.

Questa categoria di elementi murari è infatti molto diffusa nel patrimonio storico di pregio e si è sviluppata nel corso della storia attraverso diverse tecniche costruttive, pur sempre accomunate da alcune caratteristiche ricorrenti: trattasi per lo più di pilastri o pareti portanti non continue in fondazione e che poggiano direttamente sui sottostanti orizzontamenti, spesso realizzati attraverso volte in muratura.

Talvolta è possibile osservare come la configurazione architettonico-strutturale di questi paramenti murari abbia subito trasformazioni anche radicali nel tempo, a seguito di interventi mirati a prevenire l’insorgere di fenomeni di collasso progressivo che potrebbero essere innescati da un evento sismico o più in generale dal danneggiamento delle volte sulle quali giacciono.

Inoltre, spesso, tali paramenti murari vengono incasellati come un’aggiunta successiva rispetto alle strutture originarie.

Proprio per questi motivi, la presenza di muri in falso è da sempre sinonimo di preoccupazione per i progettisti.

Il presente contributo non si pone in contraddizione con i pochi studi accademici disponibili sull’argomento [2,3], ma intende piuttosto chiarire alcune questioni ancora aperte.

L’analisi di progetti originali e casi studio reali, condotta in contesti geografici differenti, evidenzia infatti come l’approccio progettuale degli architetti del passato – spesso sorprendentemente sofisticato – possa essere compreso appieno solo se contestualizzato sul piano storico.

Una prima fase di tale ricerca, ancora in essere [4,5], ha perciò riguardato approfondimenti di carattere storico-iconografico che sono stati poi correlati alle emergenze architettoniche osservate direttamente sul campo. Di seguito – per motivi di spazio – si riportano solamente alcuni fra gli esempi più significativi:

- Il quattrocentesco Palazzo Vecchio, progetto di Arnolfo di Cambio a Firenze;

- Il cinquecentesco e rinascimentale Palazzo Farnese di Viterbo, progettato da Jacopo Barozzi da Vignola, Antonio da Sangallo il Giovane, Baldassarre Peruzzi;

- Il corridoio cinquecentesco sul Ponte Vecchio di Firenze di Giorgio Vasari;

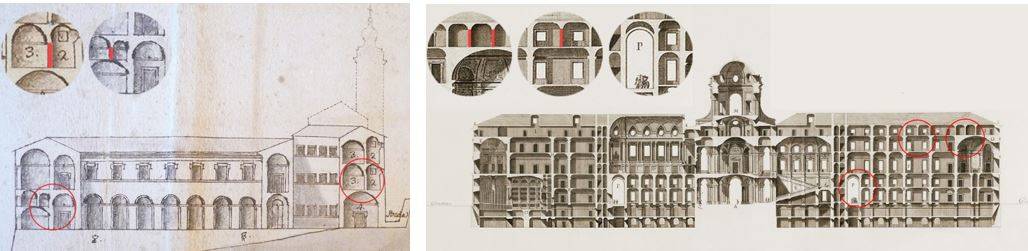

- La cinquecentesca Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi di Galeazzo Alessi (fig. 1);

- Il trecentesco Palazzo dei Consoli di Gubbio edificio in muratura del XIV secolo, progettato dal famoso architetto Gattapone (fig. 1);

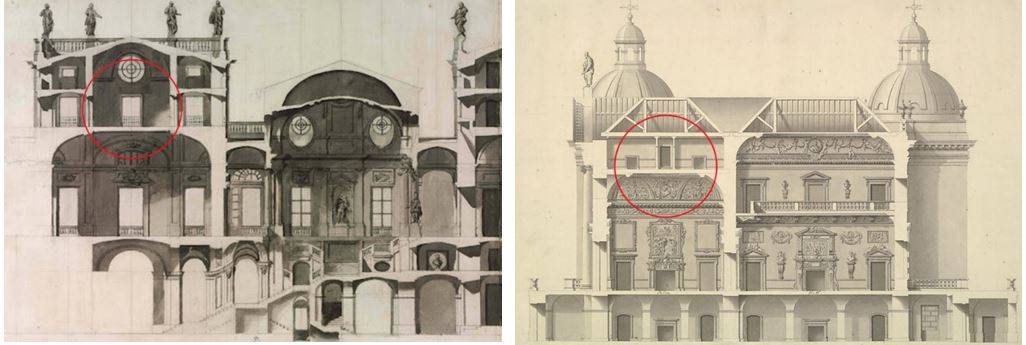

- La Reggia di Caserta e Palazzo Murena di Perugia (sede del Rettorato dell’Università degli Studi di Perugia), entrambi edifici settecenteschi progettati di Luigi Vanvitelli (fig. 2).

Dagli esempi analizzati si può osservare come i grandi architetti del passato impiegassero i muri in falso come espediente compositivo e strutturale per articolare gli spazi su più livelli, combinando così diverse funzioni attraverso cluster di volte in muratura. Una soluzione contestuale nella maggior parte dei casi, quindi, alla genesi progettuale dell’opera che permetteva di ottimizzare la ridistribuzione dei carichi verticali e di aggregare spazi voltati con funzioni differenti, come nel caso di corridoi e grandi sale nei palazzi reali e nelle residenze, o delle celle dei monaci all’interno degli ex complessi monastici; come nel caso di Palazzo Murena (fig. 2) progettato da Luigi Vanvitelli e realizzato dal suo allievo Carlo Murena dal quale prende il nome [6].

Tale approccio progettuale presenta numerose varianti e strategie introdotte in risposta a diverse esigenze (fig. 2); a questo proposito un esempio pregevole è costituito dal già citato Palazzo Vecchio di Firenze, nel quale sono osservabili muri in falso risultanti dalla combinazione di archi inclusi in muratura e travi lignee [7].

Inoltre, l’impiego di tali murature non si limita agli edifici monumentali, ma è osservabile anche in contesti di patrimonio cosiddetto ‘minore’, che costituisce tuttavia una testimonianza preziosa dal punto di vista storico, artistico e tecnico per la stretta relazione con il tessuto edilizio italiano. In particolare, i corpi di fabbrica lineari con portici e cortili al piano terra rappresentano una tipologia particolarmente significativa in tal senso (si vedano, ad esempio, i complessi residenziali in via dell’Ospizio a L’Aquila o in piazza San Giacomo a Udine), così come altri ex monasteri (come l’antico riformatorio di Santa Maria degli Angeli a Pesaro) e anche edifici a torre (ad esempio a Burgio). Anche in questi casi, le murature in falso sono organizzate come elementi portanti in muratura, non isolati e talvolta sovrapposti su più livelli, generalmente connessi alle pareti trasversali per creare ambienti con altezze e destinazioni d’uso differenti.

Per quanto riguarda i materiali impiegati e i criteri costruttivi il panorama è ampio, oltre alle suddette varianti, e comprende sia l’uso di laterizio pieno che di altri materiali lapidei (e.g., pietra arenaria) secondo tipologie murarie generalmente a una, due o tre teste.

A seconda dei casi, si rilevano differenti rapporti dimensionali e vincoli specifici legati alla soluzione strutturale adottata. A partire da queste osservazioni dirette, la ricerca storico-iconografica ha consentito di dimostrare che le murature in falso (pareti ma dunque anche pilastri) non derivano sempre da addizioni architettoniche successive, piuttosto nella maggior parte dei casi la loro realizzazione è coeva alla fase progettuale originaria. Tale risultato evidenzia la loro funzione sintattica nel linguaggio compositivo del passato - come dimostrano dai casi della Reggia di Caserta e di Palazzo Murena di Perugia [5] (fig. 2) - e rimarca l’importanza della loro salvaguardia e di un approccio agli interventi di restauro consapevole.

L’indagine ha inoltre coinvolto esempi di architetture estere, in particolare europee ma non solo. Tra i casi più rappresentativi si segnalano (Fig. 3), in Spagna, il Palacio Real di Madrid del XVIII secolo realizzato in stile barocco, progettato dall’architetto Filippo Juvarra (primo di molti, tra i quali Francesco Sabatini), la residenza di campagna Houghton Hall in Inghilterra, progettata nel XVIII secolo da William Kent esempio di architettura palladiana, e, in Portogallo, il Palácio do Grilo (noto anche come Palácio dos Duques de Lafões), edificio neoclassico del XVIII secolo situato a Lisbona, opera dell’architetto Eugénio dos Santos. Dai casi sopra menzionati e da altri ancora [5] (e.g., l’ottocentesca Casa do Mordomo Mor ou Palacete Laguna a Rio de Janeiro in Brasile), risulta evidente come la realizzazione di muri in falso fosse una prassi progettuale largamente diffusa nell’architettura italiana a partire dal Cinquecento che ha poi influenzato, nel tempo, anche alcune correnti architettoniche internazionali.

Rischi sismici e criticità strutturali dei muri in falso

Da quanto sopra esposto si evince come tali elementi debbano essere analizzati con riferimento alla vulnerabilità sismica e alla robustezza degli edifici in muratura .

Ciò vale in particolare per le architetture storiche, in cui i crolli sono fenomeni frequenti e spesso si caratterizzano per una marcata sproporzione tra il fenomeno lesivo/di degrado e i suoi effetti non solo sull’elemento sul quale insiste ma sulle aree liminali.

In tal senso, il danneggiamento diretto dei muri in falso può considerarsi secondario, in quanto generalmente consegue alla perdita dell’orizzontamento a suo sostegno — ovvero al danneggiamento delle volte sottostanti — inducendo tali murature a comportarsi come travi parete (fig. 4).

Come è ben noto la vocazione strutturale della muratura in quanto materiale da costruzione non è resistere a sforzi di trazione e sono proprio queste condizioni di vincolo e carico ad introdurre il tema dell’ipotetico collasso progressivo in presenza di eventi sismici, trattandosi nel caso di muri in falso di elementi portanti sui quali gravano i carichi di volte e in generale dei livelli superiori.

Ciò non sta a significare necessariamente che ogni edificio caratterizzato dai muri in falso non sia sicuro, anzi. Analisi strutturali supportate da indagini sperimentali e modellazioni numeriche hanno asseverato in diversi contesti la sicurezza di architetture di questo tipo, sottolineando in alcuni casi – ancora oggi - l’efficienza dei paramenti in falso nel ridistribuire i carichi fra i vari elementi strutturali [4].

Come è noto però dalle nostre normative tecniche [9] un cambio di funzione in un manufatto storico spesso comporta nuovi requisiti in termini di sicurezza strutturale e prevenzione sismica , spesso associati ad un incremento nell’afflusso dei fruitori (si pensi al caso del riuso a carattere museale degli edifici storici).

Nell’ottica di ridurre la vulnerabilità di queste membrature murarie occorre però tenere in considerazioni quanto è emerso dalla presente ricerca.

Ovvero si rende necessario stabilire strategie di intervento atte a tutelare il pregio architettonico dei muri in falso, come già detto il più delle volte originali, e il loro ruolo strutturale – oltre che distributivo – nel complesso meccanismo che regola il comportamento degli edifici in muratura.

Tali considerazioni sono proprie del restauro architettonico che seppur condividendo, logicamente, le finalità del consolidamento strutturale si fa carico al contempo anche di altri valori culturali [10] che garantiscano la firmitas, per dirla alla Vitruvio, senza penalizzare i connotati storico-architettonici dei manufatti.

Sulla base di quanto detto, affinché i muri in falso possano comportarsi efficacemente come vere e proprie travi parete — capaci, dunque, di resistere a combinazioni di sforzi di trazione diagonali e flessionali — si rendono necessari interventi di rinforzo, da effettuare direttamente su di essi o sulle sub-strutture che li contengono.

Infatti, in un paramento murario portante non rinforzato chiamato ad agire come una trave è osservabile un meccanismo di ridistribuzione degli sforzi che si esprime attraverso un arco naturale di scarico, risultato del distacco degli elementi lapidei che non collaborano nella trasmissione delle tensioni di compressione.

Gli antichi ne erano a conoscenza e questo è il motivo per il quale spesso già in fase di realizzazione dei muri in falso costruivano al loro interno degli archi in muratura, come in alcuni degli esempi precedentemente citati (fig. 1).

Tale comportamento suggerito anche dai principi della scienza delle costruzioni e verificato dall’Autore sul campo attraverso delle attività sperimentali [4] giustifica le tecniche di intervento attualmente più diffuse in questo ambito.

Per quanto descritto in precedenza le strategie odierne si basano principalmente su due approcci:

- il primo prevede la rimozione di uno o più elementi murari e lo sviluppo di percorsi alternativi di trasferimento dei carichi;

- l’altro punta a isolare i diversi sistemi, ad esempio tramite l’inserimento di elementi strutturali contemporanei o con strategie di intervento dirette proprio sulle volte.

È evidente, tuttavia, che tali strategie, sebbene talvolta efficaci dal punto di vista strutturale accettino purtroppo dei compromessi significativi in termini di conservazione del valore architettonico.

Si pensi all'intervento classico che prevede l’inserimento di travi in acciaio alla base di tale tipologia di pannelli murari; una scelta che comporta, oltre a danni irreparabili ad eventuali pavimentazioni di pregio, costi elevati per la manodopera, impiego di opere provvisionali e ponteggi, nonché problematiche rilevanti in termini di organizzazione e sicurezza del cantiere (interventi da eseguirsi in quota, rimozione del riempimento, perforazione di murature antiche, etc.). Parimenti, metodi volti al consolidamento delle volte possono risultare difficoltosi, se non addirittura dannosi, in presenza di intradossi affrescati.

Introducendo i temi che saranno oggetto dei prossimi paragrafi, si anticipano alcune delle opportunità offerte in tal senso dai materiali compositi. In particolare, a partire dai risultati presentati, l’esperienza maturata nella ricerca scientifica, nella prototipazione e nella progettazione si traduce in una strategia basata su compositi naturali FRCM , facile da applicare e adattabile a diversi contesti [4].

Sistemi FRCM: materiali, caratteristiche e vantaggi nel restauro

FRCM

Con l’acronimo FRCM – Fiber Reinforced Cementitious Matrix – si identificano sistemi di consolidamento, strutturale e non, costituiti da materiali compositi applicabili in situ per il rinforzo di manufatti in muratura, in legno o in conglomerato cementizio armato. Nella letteratura scientifica internazionale, tali sistemi sono anche noti con le denominazioni TRC (Textile Reinforced Concrete), TRM (Textile Reinforced Mortars), e, meno frequentemente, FRM (Fabric Reinforced Mortar) o IMG (Inorganic Matrix-Grid Composites).

Come è noto, questi sistemi multifase si ottengono dall’unione di due principali categorie di elementi: fibre di natura diversa (ad esempio carbonio, vetro alcali-resistente, arammide, basalto, PBO, acciaio galvanizzato ad alta resistenza etc.) e matrici inorganiche, quali malte a base di calce idraulica o cementizie a reattività pozzolanica.

Il metodo di applicazione prevalente prevede la posa, su una o entrambe le facce del paramento murario, di una rete bidirezionale o monodirezionale inglobata tra due strati di malta.

Gli FRCM si caratterizzano per il ridotto spessore complessivo dell’intervento (generalmente intorno ai 10 mm), il peso contenuto (circa 260 N/m²), un modulo elastico significativo – sebbene inferiore a quello dei compositi FRP (Fiber Reinforced Polymers) – e una posa in opera agevole e rapida.

Gli impieghi di questa tecnologia non si limitano al rinforzo a flessione e taglio dei pannelli murari, ma includono anche la realizzazione di cerchiature di piano, cordoli sommitali e confinamento di pilastri e colonne e, come verrà approfondito nei successivi passaggi, trovano campo d’applicazione per le murature in falso.

Inoltre, l’applicazione a fasce rende il sistema particolarmente adatto anche al rivestimento di superfici curve, come quelle di colonne e archi.

Cosa prevede la normativa sugli FRCM

In tale paragrafo si sintetizza per sommi capi lo stato dell’arte in materia, ponendo l’attenzione principalmente sugli aspetti utili ai fini del presente articolo.

Indipendentemente dalla tipologia di fibre impiegate e dalla specificità dell’intervento, le Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) [11] stabiliscono che:

- il rinforzo debba prevedere l’impiego di reti con maglie aventi dimensioni massime pari a 30×30 mm e uno spessore, per ciascuna direzione di tessitura, pari a circa 1 mm;

- la rete debba essere completamente inglobata in uno spessore di malta compreso tra i 5 mm e i 15 mm;

- lo spessore della malta possa superare tale valore solo in presenza di un progetto che preveda la sovrapposizione di più strati di rete; in tal caso, in totale l’intervento non potrà comunque superare i 30 mm. Tali caratteristiche geometriche qualificano i sistemi FRCM come interventi in basso spessore, distinguendoli dai più corposi e pesanti sistemi CRM (Composite Reinforced Mortars), anch’essi ampiamente diffusi;

- Le modalità esecutive degli interventi prevedono generalmente un’applicazione diffusa degli FRCM su tutta la superficie di interesse, ma è possibile anche un’installazione a fasce. In particolare, si ribadisce in tal senso la possibilità di interventi su strutture voltate o curve, così come la realizzazione di cerchiature o cordoli in muratura armata. In presenza di murature disomogenee, i compositi FRCM risultano preferibili rispetto a sistemi localizzati come gli FRP.

Come per altri sistemi compositi, se i materiali utilizzati non dispongono di marcatura CE ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011, è necessario che siano provvisti di un Certificato di Valutazione Tecnica (CVT), rilasciato dal Presidente del CSLP. A tale scopo è disponibile la specifica Linea Guida del CSLP [12], affiancata dal Documento per la Valutazione Europea (EAD), finalizzato all’ottenimento della Valutazione Tecnica Europea (ETA) [13], documento volontario – appannaggio delle aziende produttrici/fornitrici - che certifica prestazioni e caratteristiche di un prodotto da costruzione, utile per materiali privi di norma armonizzata o metodo di valutazione specifico.

Per quanto concerne la progettazione e l’applicazione, i riferimenti normativi sono: la Linea Guida CSLP [11] per la progettazione e il documento CNR-DT 215/2018, redatto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche [14].

Interventi FRCM sui muri in falso: metodologia e buone pratiche

L’intervento è pensato per essere una difesa passiva, capace di ridurre la vulnerabilità sismica dei pannelli murari in falso senza pregiudicare il valore storico e architettonico degli elementi ad essi contestuali, profilo sotto al quale risultano carenti le strategie di intervento tradizionali precedentemente menzionate e dal carattere invasivo.

La strategia impiega il know how esistente già a disposizione di progettisti e installatori, e prevede un intervento in FRCM su ambo le facce dei paramenti murari in falso attraverso l’utilizzo di una matrice a base di calce idraulica e di una rete bidirezionale in fibre di basalto, scelta in quanto la combinazione di sforzi di flessione e trazione ai quali le travi parete possono essere soggette può variare per posizione, inclinazione e intensità essendo strettamente legata alle specificità del manufatto. L’efficacia di tale intervento è stata validata attraverso attività di ricerca, coordinate dal Prof. Vittorio Gusella del Dip. di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) dell’Università degli Studi di Perugia. Inoltre le indagini sperimentali, modellazioni numeriche e progettualità condotte in vari contesti sono oggetto di convegnistica e pubblicazioni internazionali che hanno permesso di tracciare il protocollo di applicazione e le best practices di seguito brevemente riportate.

...CONTINUA LA LETTURA DELL'ARTICOLO INTEGRALE NEL PDF

FRCM - Fabric-Reinforced Cementitious Matrix

Con il topic "FRCM" vengono raccolti tutti gli articoli pubblicati sul Ingenio sugli Fabric-Reinforced Cementitious Matrix e riguardanti la normativa, la progettazione, l'applicazione, l'innovazione tecnica, i casi studio, i controlli e i pareri degli esperti.

Interventi strutturali

Tutto sugli interventi strutturali: tecniche di consolidamento, rinforzi sismici, materiali innovativi e norme per la sicurezza e la durabilità degli edifici. A cura di INGENIO.

Muratura

News e articoli che riguardano la soluzione della muratura nelle costruzioni, sia come elemento strutturale che come elemento di tamponamento: progettazione, controlli, evoluzione normativa, casi reali, pareri degli esperti.

Restauro e Conservazione

Con il topic "Restauro e Conservazione" vengono raccolti tutti gli articoli pubblicati che esemplificano il corretto approccio a quel sistema di attività coerenti, coordinate e programmate, dal cui concorso si ottiene la conservazione del patrimonio culturale.

Rinforzi Strutturali

News e approfondimenti su tutto quello che riguarda il rinforzo delle strutture: dalla modellazione e progettazione degli interventi, alla normativa, alla descrizione di soluzioni tecniche e particolari costruttivi.

Sicurezza

Gli approfondimenti e le news riguardanti il tema della sicurezza intesa sia come strutturale, antincendio, sul lavoro, ambientale, informatica, ecc.

Sismica

Tutti gli articoli pubblicati da Ingenio nell’ambito della sismologia e dell’ingegneria sismica.

Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp